2.地域の特徴

2.8.史跡

2.8.1.「横浜の史跡と名勝」栗原清著 横浜郷土史研究会 昭和3年発行

注:著作権保護期間終了につき関係部分を以下に全文引用、表記を一部修正、注を追記。

2.8.1.1.本牧海岸の風光

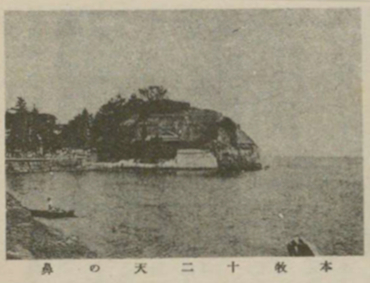

海水浴の代名詞のよやうに思はれている本牧の海は奇麗で、海岸の風光もまた素敵である。海中に、突出している十二天の鼻は約三十米の孤峰、三方削ったやうな絶壁脚下の滄い潮はひたひたと昔を語りたげに寄せては返えして居る。ここに安政の頃、砲台を築いた事もあったが今は本牧神社の社域となって居る。

海水浴の代名詞のよやうに思はれている本牧の海は奇麗で、海岸の風光もまた素敵である。海中に、突出している十二天の鼻は約三十米の孤峰、三方削ったやうな絶壁脚下の滄い潮はひたひたと昔を語りたげに寄せては返えして居る。ここに安政の頃、砲台を築いた事もあったが今は本牧神社の社域となって居る。

社の後方から此の鼻の頂に登れば、洋々たる東京湾の風光は一大パノラマのように眼下に展開される。青畳をしいたやうな蒼茫たる海に一條二條と港へ出入する大船巨船が白浪の跡ををつけて行くさま、左は鶴見羽田より房総の連山、右は八王子鼻より三浦半島の高蜂指顧の間にある。脚下一冊の海岸線、細漣は金鱗と輝き、真帆片帆(注:追い風、横風の帆走のこと)絵の如く往来するさまは、名だたる須磨明石に優るとも劣るまい。

桜木町駅より市電二十分の地、春は汐干狩に、夏は海水浴に、秋は観月に、四時家族連れの人々で断え間が無い。

2.8.1.2.八王子鼻のお落書と権現様

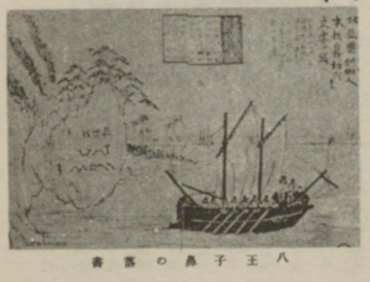

黒船が江戸湾に乗り込んだ事から、泰平の夢を貧っている我が国土に風雲を巻起こし、異人の一挙一動を幾百千の眼で見張って居た時も時、異人が八王子鼻へ何か暗号様なものを書いた。勿論落書であったには違いないがいよいよ戦争の合図とばかり江戸へ早馬の注進、いやが上にも騒動は大きくなってしまったものである。此の八王子鼻といふのは、本牧停留場で下車、三渓園の手前から左へ数町行くと老松の覆い茂った山に突当る。此の鼻が問題の八王子鼻で、海に面した方は十数丈(40m前後)もある断崖絶壁、七十年間雨や波に洗はれて、形状は幾分か変っているだらうが昔ながらの場所である。

黒船が江戸湾に乗り込んだ事から、泰平の夢を貧っている我が国土に風雲を巻起こし、異人の一挙一動を幾百千の眼で見張って居た時も時、異人が八王子鼻へ何か暗号様なものを書いた。勿論落書であったには違いないがいよいよ戦争の合図とばかり江戸へ早馬の注進、いやが上にも騒動は大きくなってしまったものである。此の八王子鼻といふのは、本牧停留場で下車、三渓園の手前から左へ数町行くと老松の覆い茂った山に突当る。此の鼻が問題の八王子鼻で、海に面した方は十数丈(40m前後)もある断崖絶壁、七十年間雨や波に洗はれて、形状は幾分か変っているだらうが昔ながらの場所である。

此山の頂上近くに八王子権現があったが、今は本牧神社に合祀せられて空地となつている。この空地の一隅にキリスト教女子青年会の麗翆舘が建っている。精神修養をする場所としては絶好の地である。この旧祉地にある王楠の根本に小さな祠がある。これは旧社地の辺りに住居を持って居た外人の一人息子が世界戦争に出征し、自分の隊は全滅の悲運に遇うた時不可思議にも自分一人は生還凱旋することか出来た。これは旧社地に住み神の疵護を受けたに相遠ないと、スッカリ日本式にこの祠を祭って日夜参詣していたということである。

此の八王子鼻を含み三渓園と山を以て境して居る谷戸は、大谷戸と云って黒船騒ぎの時には細川侯の陣屋のあった所、今の4452番地辺は陣屋の建物があったところである。

此の八王子鼻を含み三渓園と山を以て境して居る谷戸は、大谷戸と云って黒船騒ぎの時には細川侯の陣屋のあった所、今の4452番地辺は陣屋の建物があったところである。

役にも立たぬ槍や長刀を担ぎ出し、小手をかざして黒船を見ている図は、今から考へると戦ごっこに違ひなかった。黒船の煙突からは大きな入道雲を出して笑って居た様に思われてならない。附近に煙哨倉を置いた跡がある。

山の頂からの眺めは筆紙に盡し難い。十二天の鼻に支へられて横浜港内は見へないが港外遥かに房総半島より東京品川方面を曖昧模糊の内に眺め得べく、焼けつく様な三伏の炎暑にて寒風肌にしみ込む様な涼しさを感ずる。

2.8.2.本牧鼻(八王子鼻)

歌川広重に「武蔵本牧のはな」(*1)があります。はなは鼻、岬の先端のことです。廻航する船、左手に広がる海は根岸湾、後方に武相の台地、遠く駿河の富士山が描かれています。今は錦絵に描かれた大きく広がる光景は見られませんが、本牧鼻は存在します。大分痛々しいですが。

歌川広重に「武蔵本牧のはな」(*1)があります。はなは鼻、岬の先端のことです。廻航する船、左手に広がる海は根岸湾、後方に武相の台地、遠く駿河の富士山が描かれています。今は錦絵に描かれた大きく広がる光景は見られませんが、本牧鼻は存在します。大分痛々しいですが。

1889(明治22)年の市町村制施行時、本牧には29の字名がありました。本牧鼻の辺りは字八王子でしたから「八王子鼻」とも呼称されます。

葛飾北斎に「賀奈川沖本杢之図」(*3)があります。切立つ崖を前にして波に弄ばれる船、切立つ崖の右側に海が広がり、遠くに陸地が見える位置関係から、この崖は現山手の台地と推定します。図に描かれていませんが、崖の左手にはかつて本牧神社が鎮座した本牧十二天が位置します。

葛飾北斎に「賀奈川沖本杢之図」(*3)があります。切立つ崖を前にして波に弄ばれる船、切立つ崖の右側に海が広がり、遠くに陸地が見える位置関係から、この崖は現山手の台地と推定します。図に描かれていませんが、崖の左手にはかつて本牧神社が鎮座した本牧十二天が位置します。

実は江戸名所図会に「本牧塙 十二天社」があります。塙ははなわで、山が突き出た個所あるいは小高い所を意味します。本牧鼻と考えられます。

2.8.2.1.八王子社跡碑(「おはちおうじさま」の碑)

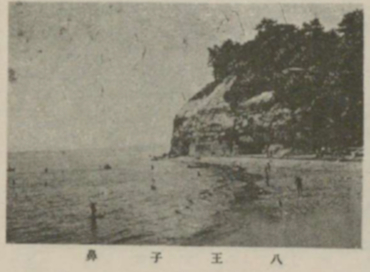

埋立前の八王子海岸です。砂浜が奥に入り込んでいる様子が判りますが、ここが現本牧元町東公園付近です。後方に見えるのが本牧鼻、八王子山の上に洋風の建物が見えます。本牧鼻の後方の海は根岸湾です。

埋立前の八王子海岸です。砂浜が奥に入り込んでいる様子が判りますが、ここが現本牧元町東公園付近です。後方に見えるのが本牧鼻、八王子山の上に洋風の建物が見えます。本牧鼻の後方の海は根岸湾です。

八王子社は、山の中腹に社殿があったと思われます。碑は、社殿に上る階段脇にあり、碑文は次のとおりです。。

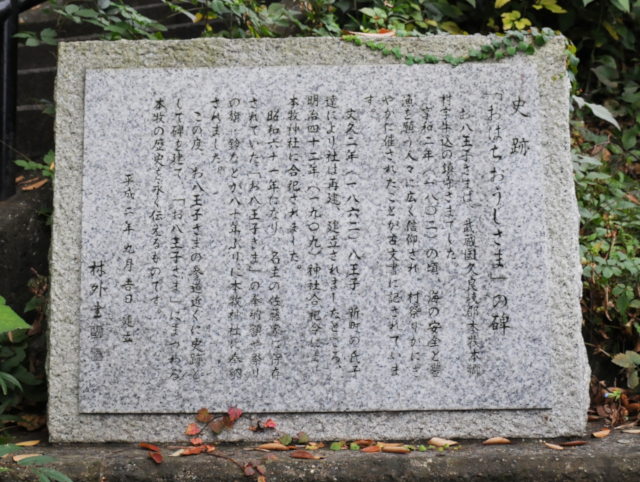

『史跡 「おはちおうじさま」の碑

お八王子さまは、武蔵国久良岐郡本牧本郷村字牛込の鎮守さまでした。

享和二年(一八〇二)の頃、海の安全と豊漁を願う人々に広く信仰され、村祭りがにぎやかに催されたことが古文書に記されています。

文久二年(一八六二)八王子、新町の氏子達により社は再建、建立されましたところ、明治四十二年(一九〇九)神社合祀令により本牧神社に合祀されました。

昭和六十一年になり、名主の佐藤家に保存されていた「お八王子さまの奉納額や祭りの旗・鈴などが八十年ぶりに本牧神社に奉納されました。

この度、お八王子さまの参道近くに史跡として碑を建て、「お八王子さま」にまつわる本牧の歴史を永く伝えるものです。

平成二年九月吉日 建立 林外書』

2.8.2.2,動いた本牧鼻(八王子鼻)?

現本牧鼻は、1938(昭和13)年測量の海図「横濱付近」で「本牧鼻(八王子鼻)」と表記されています。

これは現在の認識に一致しています。すなわち現八聖殿のある辺りを八王子山、海から見える崖を八王子鼻(本牧鼻)、崖下を元八王子海岸と確定します。

参考にする資料で名称の異同がありますが、八王子岬・八王子鼻・本牧鼻・本牧塙は同一地点を指していると認識します。

ただ本牧鼻の位置が時代により動いています。その変遷を古い海図で確認します。

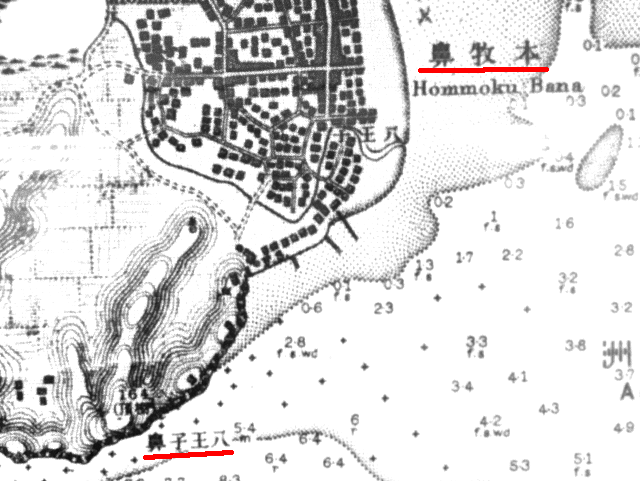

1897(明治30)年、海図「日本本州南岸東京海湾根岸(部分)」です。

ほぼ南に八王子鼻、海岸線を東に回り込んで本牧鼻、この間の距離は6・700mです。よく見れば八王子鼻より本牧鼻のフォントが大きいですが、意味があるのでしょうか。

1897(明治30)年、海図「日本本州南岸東京海湾根岸(部分)」です。

ほぼ南に八王子鼻、海岸線を東に回り込んで本牧鼻、この間の距離は6・700mです。よく見れば八王子鼻より本牧鼻のフォントが大きいですが、意味があるのでしょうか。

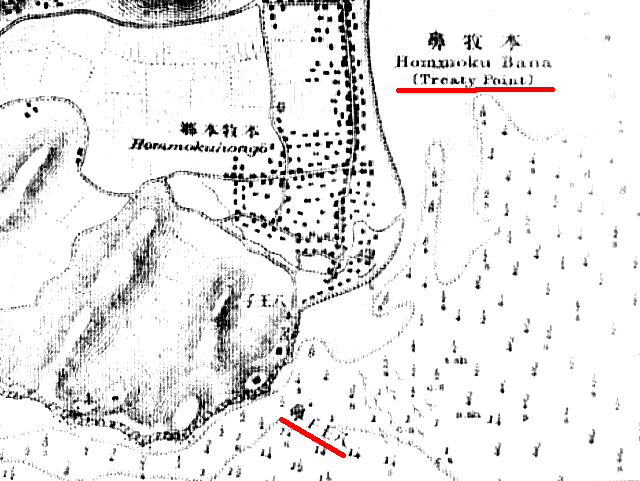

1907(明治40)年、海図「日本本州南岸東京海湾横浜港近海(部分)」です。

1907(明治40)年、海図「日本本州南岸東京海湾横浜港近海(部分)」です。

1897年の海図と基本的に同じですが、本牧鼻の下に "(Treaty Point)" の表記があります。

“Point Treaty(条約岬)”、ペリー提督が黒船で来航した時、直ちに江戸湾東岸の海図作成を命じますが、完成した海図に表記されていますが、本牧鼻として良いでしょう。表記された地点は本牧鼻より少し東側の平地で、岬と呼ぶには不適当、表記のずれと考えます。

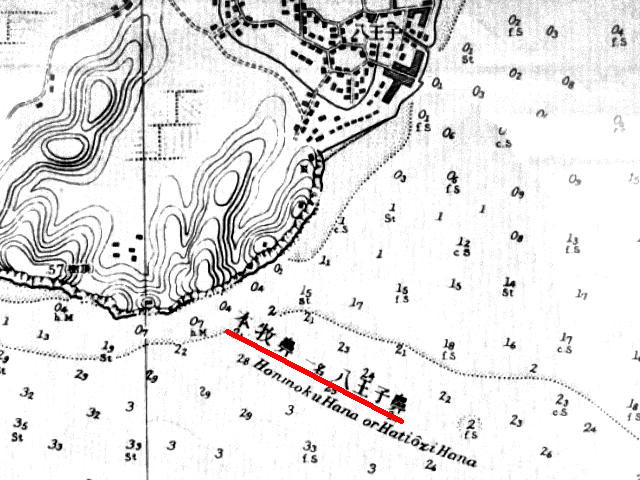

1923(大正12)年、海図「日本本州南岸東京海湾横浜港付近(部分)」です。

1923(大正12)年、海図「日本本州南岸東京海湾横浜港付近(部分)」です。

何と「本牧鼻一名八王子鼻」と表記されています。本牧鼻が一気に移動、今風に言えば「マジー」でしょう。でも腑に落ちる表記になったと云えます。

。

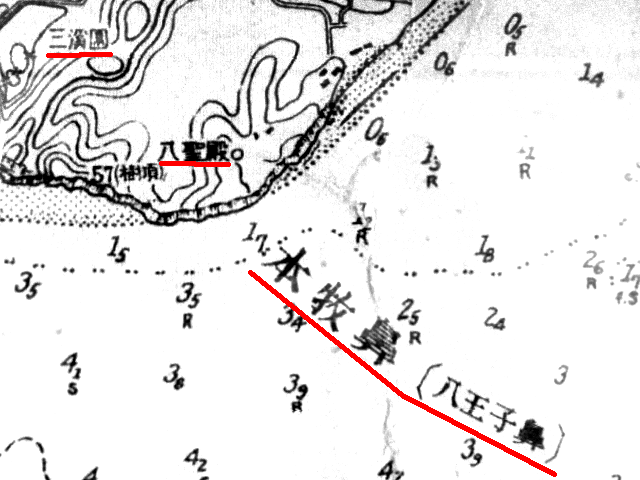

昭和13年、海図「日本本州南岸東京海湾京浜港横浜付近(部分)」です。

昭和13年、海図「日本本州南岸東京海湾京浜港横浜付近(部分)」です。

1923年よりさらに強い調子で「本牧鼻(八王子鼻)」と表記されています。これで今の認識に一致します。なお陸地部分に、八聖殿、三渓園が表記されていて、本牧鼻の位置が確固たるものになります。

ところで江戸名所図会の「本牧塙 十二天社」ですが、八王子鼻と十二天は直線距離で2km程離れています。古い海図では、十二天社は一貫して十二天鼻と表記されています。本牧岬を本牧塙、その一角に十二天社が鎮座しているとの意味でしょうか。

ところで江戸名所図会の「本牧塙 十二天社」ですが、八王子鼻と十二天は直線距離で2km程離れています。古い海図では、十二天社は一貫して十二天鼻と表記されています。本牧岬を本牧塙、その一角に十二天社が鎮座しているとの意味でしょうか。

*1 歌川広重「武蔵本牧のはな」 国立国会図書館

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1303339

*2 葛飾北斎「賀奈川沖本杢之図」 ウィキペディア

https://ja.wikipedia.org/wiki/神奈川沖浪裏#/media/ファイル:Kanagawa-oki_Honmoku_no_zu.jpg

*3 天野洋一「八王子海岸(1958年5月)」 横浜市八聖殿郷土資料館

*7 「日本・本州南岸・東京海湾・京濱港・横濱付近(部分)」 昭和13年測量、昭和14年諸資料追加

(2019年7月20日制作)