1.はじめに

1.1.観察範囲

この案内書で言及する路上観察の範囲は明治34年の本牧町相当、時代は幕末のペリー提督来日頃からにして、話題を取り上げます。

この案内書で言及する路上観察の範囲は明治34年の本牧町相当、時代は幕末のペリー提督来日頃からにして、話題を取り上げます。

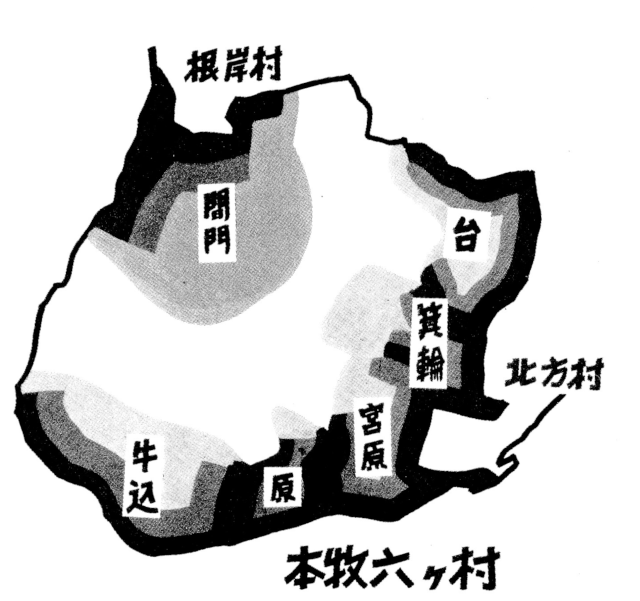

新編武蔵国風土記稿(*1)に記されている久良岐郡本牧領は、現在の横浜市中・西・南・磯子・港南区一帯に及ぶ広範な地域です。その中心は本牧本郷村、村の中に小さな六か村(*2)がありました。明治22年に本牧本郷・北方村が合併して本牧村になります。明治34年に本牧村が本牧・北方町に分割して横浜市に編入されます。

現在、本牧町1・2丁目が存在します。しかし単に本牧と云えば、明治34年の本牧町の範囲として良いでしょう。ときに北方町の一部を含む場合があるのは、これまでの経緯によるものと思います。

*1 「新編武蔵国風土記稿」 編集校訂:蘆田伊人 発行:雄山閣 平成8年6月20日

*2 「本牧のあゆみ」 編集:本牧のあゆみ研究会 発行:新本牧地区開発促進協議会事業部 1986年6月27日

1.2.みどころ

1.2.1.本牧の中のアメリカ

1945(昭和20)年8月15日第二次世界大戦終戦、8月30日マッカーサー元帥厚木飛行場到着、横浜進駐、9月2日降伏文書調印(本牧沖)、米第8軍横浜上陸、という経緯で実質アメリカ軍が進駐しましす。この付近は36年も長きに渡って接収(*3)され、返還されるのは1982年になります。

*3 「本牧の接収地域」 薄青の塗潰しが接収地、青線はルート、次の資料から制作

*4 「Open Street Map」 https://openstreetmap.jp/

*5 「横浜市史Ⅱ史料編Ⅰ」 編集:横浜市総務局市史編集室 発行:横浜市 平成元年4月1日

1.2.2.天徳寺・琴平神社

関東大震災の際、主に原・宮原で亡くなられた20数名を弔う震災殃死者供養塔もあります。また明治時代の実業家・政治家で「茶聖」と称された大谷嘉兵衛(1845-1933)の顕彰碑があります。

関東大震災の際、主に原・宮原で亡くなられた20数名を弔う震災殃死者供養塔もあります。また明治時代の実業家・政治家で「茶聖」と称された大谷嘉兵衛(1845-1933)の顕彰碑があります。

供養塔は境内に入って直ぐの右手、顕彰碑はその先5mほどです。」

琴平神社は、神仏分離政策により天徳寺から分かれます。琴平さまは海上交通の守り神、昔は天徳寺とともに字宮原の海岸にありました。

1.2.3.本牧山頂公園観山広場

この広場は、かつて日本画家下村観山(1873-1930)の旧邸があったところで、代表作「弱法師」などはここで描かれています。「観山顕彰碑」の他に「横浜緋桜の原木」があります。

この広場は、かつて日本画家下村観山(1873-1930)の旧邸があったところで、代表作「弱法師」などはここで描かれています。「観山顕彰碑」の他に「横浜緋桜の原木」があります。

本牧山頂公園も接収されています。その名残か、アメリカ製らしき消火栓が見られたり、アメリカ坂などの地名が残ります。今回のルートは公園の一部しか通過しませんが、時間に余裕があればルートを外れての散策も楽しいと思います。桜の頃は特に美しいです。

1.2.4.本牧神社

稀な歴史を経ています。少し長文ですが、鳥居手前の「本牧神社本殿遷座に際し」を一読して時の流れを偲びたいものです。

稀な歴史を経ています。少し長文ですが、鳥居手前の「本牧神社本殿遷座に際し」を一読して時の流れを偲びたいものです。

本牧十二天の地に800年ほど鎮座、アメリカ軍の接収で本牧二丁目に仮遷座、接収解除で現在地に遷座しています。毎年八月上旬に挙行される厄払いの「お馬流し神事」は、1566(永禄9)年から450年ほど続く地元民の誇る祭礼です。

本牧十二天は埋立地の中に緑地として残ります。かつて江戸湾往来の廻船からは航海安全、地元民からは守護神と崇められ、海と共にあった神社です。海に流すお馬様は少し離れた本牧漁港から沖に向かいます。

*6 「原寸復刻江戸名所図会 上」 監修:石川英輔・田中優子 発行:株式会社評論社 1996年12月20日

1.2.5.三渓園

横浜を代表する観光地、池泉回遊式の日本式庭園は四季を通じて市民憩いの場です。造園主の原三渓は日本美術に造詣が深く、若い芸術家を庇護するなどして、大観、観山など後の大家を育てました。

横浜を代表する観光地、池泉回遊式の日本式庭園は四季を通じて市民憩いの場です。造園主の原三渓は日本美術に造詣が深く、若い芸術家を庇護するなどして、大観、観山など後の大家を育てました。

2008年の横浜トリエンナーレでは分散会場として、園内各所に現代美術作品が展示されました。茶室横笛庵内で、一本の糸を緩やかに不規則に舞わせた内藤礼ほか、4人1組です。

2017年の横浜トリエンナーレの作品の小沢剛「帰ってきたK.T.O.」は、インドの偉人タゴールの香りが漂よいました。タゴールは1916年に初来日、三溪園旧松風閣に二か月半逗留、三渓を通して大観・観山の作品に接し、構図や表現方法に感嘆したそうです。

ルートを外れて日本庭園を楽しむのも良いと思います。園内案内図を入手して各所に配置される古建築を気ままに辿るも良し、ボランティアによる園内ガイドを求めるもまた良いと思います。

1.2.6.本牧市民公園

北側に連なる海蝕崖は、下末吉台地が海に落ち込むところです。下側から基盤・下末吉層・関東ローム層の重なりが視認できます。

北側に連なる海蝕崖は、下末吉台地が海に落ち込むところです。下側から基盤・下末吉層・関東ローム層の重なりが視認できます。

この辺りは、昭和30(1955)年代に埋立が始まる以前は海でした。公園の中ほどにある海に生きた人々が建立した「記念碑」に、そのことが記録されています。

かつて三渓園の南門を出ると海が広がっていました。春の潮干狩り、冬の海苔、四季それぞれの魚が上がる豊饒の海でした。夏は海水浴場が開かれて市民憩いの場になりました。本牧岬の周囲には、本牧十二天・小港・松原・花屋敷・市設海水浴場・三ノ谷・二ノ谷・一ノ谷・間門の海水浴場が続きました。

1.2.7.本牧臨海公園

近代横浜の形成に大きな足跡を残した明治の実業家・政治家である小野光景の別荘跡です。「小野光景別邸跡」碑と、往時の様子を示す案内板で偉業を偲べます。

近代横浜の形成に大きな足跡を残した明治の実業家・政治家である小野光景の別荘跡です。「小野光景別邸跡」碑と、往時の様子を示す案内板で偉業を偲べます。

光景は横浜ドック、横浜貿易新聞社(現神奈川新聞の前身)、横浜鉄道会社(現JR横浜線の前身)などの設立に発起人の一人として加わります。また横浜商業会議所(現商工会議所の前身)第2代・第6代会頭、横浜正金銀行頭取、蚕糸組合長、貴族院議員などを歴任します。

1908(明治41)年10月、白船と呼ばれる米国大西洋艦隊の16隻の軍艦が民間人を乗船させて横浜に寄航します。8日間の滞在中は、横浜・東京で政府・民間団体主催の園遊会・記念行事で厚く歓迎します。光景の別荘で開催された横浜商業会議所主催の園遊会もその一つ。当時はアメリカの排日気運が漂っていましたが、日米の緊張緩和を果たします。

1.2.8.八聖殿

小野光景別邸跡にあります。開殿時は八聖人像が安置された精神修養道場でした。像は往時の高名な彫刻家が制作しており、今も変わらず安置されています。別に聖観世音立像も安置されています。

小野光景別邸跡にあります。開殿時は八聖人像が安置された精神修養道場でした。像は往時の高名な彫刻家が制作しており、今も変わらず安置されています。別に聖観世音立像も安置されています。

八聖人とは誰か、一人一体の制作者は誰か、また聖観世音立像が加わったのは如何なる理由を確かめましょう。往時の美術界に関係する興味深い事実が背後に潜んでいます。

現在、八聖人は往時のままに二階に安置されていて、一階は郷土資料館になっています。市内で使われていた農具・漁具を中心にした民俗資料が展示されていて、在りし日の横浜の生活を彷彿させます。

1.2.9.本牧鼻(八王子鼻)

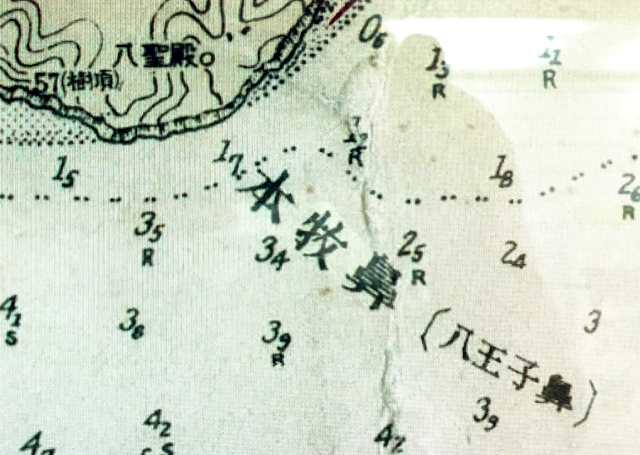

1938(昭和13)年測量の海図「横濱付近」では、「本牧鼻(八王子鼻)」と表記されています。ただし両者を知っておかないと、理解困難な場合が生じるように思います。

1938(昭和13)年測量の海図「横濱付近」では、「本牧鼻(八王子鼻)」と表記されています。ただし両者を知っておかないと、理解困難な場合が生じるように思います。

八聖殿のある辺りが八王子山、海から見えた崖は本牧鼻。崖に付けられた階段を下ればかつての八王子海岸です。往時のそのままの地形ではないですが俤を偲びましょう。

八王子は、八王子山あるいは中腹に鎮座した八王子社によるものでしょう。参考にする資料で異同がありますが、八王子岬は本牧鼻・本牧塙としても良いように思われます。ペリー提督が黒船で来航した時、直ちに江戸湾東岸の海図作成を命じます。完成した海図に記録された“Point Treaty(条約岬)”は、本牧鼻として良いでしょう。表記された地点は本牧鼻より少し東側ですが平地で、岬と呼ぶには適当でなく、表記のずれとして良いと思います。幕末には、海防のため付近に鳥取藩陣屋が置かれていました。

*7 「日本・本州南岸・東京海湾・京濱港・横濱付近(部分)」 昭和13年測量、昭和14年諸資料追加

1.3.10.本牧元町周辺

丘裾のバス通りが旧海岸線です。周辺は細い路地が入り組んでいて、かつて漁師町であったことが偲ばれます。

丘裾のバス通りが旧海岸線です。周辺は細い路地が入り組んでいて、かつて漁師町であったことが偲ばれます。

本牧南小学校の反対側路地を入った所に「おはちおうじさま」碑、かつての村人たちの厚い信仰が偲ばれます。今は本牧神社に合祀されています。

一つ先のハーフティンバー様式の洋館「旧バーナード邸」(*9)、1937(昭和12)年にイギリス人貿易商C.B.バーナードの息子E.V.バーナードによって建てられています。

*8 「都市の記憶」 企画編集:横浜市都市整備局都市デザイン室 発行:横浜市歴史的資産調査会 平成19年2月

(2019年7月19日制作、2020年7月15日改訂)