3.9.01.横浜道と保土ヶ谷道―旧東海道と開港場を結ぶ道

2.四次元的路上観察への誘い・横浜道

2.1.横浜絵の中の横浜道

五雲亭貞秀は開港場の様子を、横浜絵「神奈川横浜二十八景之内」と題して描きます。その内、横浜道を描いたものを選びだして往時の道筋を辿ります。

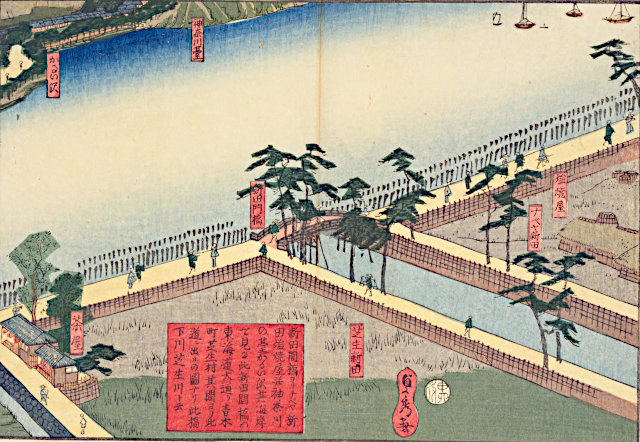

2.1.1.東海道神奈川台并かるい沢ヨリ横浜海岸町同本町横浜木村を見渡其海面数万の大舩を見る図ナリ

神奈川宿西側の台の家並から横浜道分岐、風光明媚な袖ケ浦が描かれています。坂上に「臺の茶ヤ」、右下に「芝生村」「横濱道入口」の吹出しがあります。

神奈川宿西側の台の家並から横浜道分岐、風光明媚な袖ケ浦が描かれています。坂上に「臺の茶ヤ」、右下に「芝生村」「横濱道入口」の吹出しがあります。

現在、横浜駅は坂下右の海の中に位置します。「芝生村」の左に橋の架かる川が流れていますが「けかち川」。恐らく暗渠化していますが、横浜道に折れてすぐにある案内の足下です。

2.1.2.新田間橋ヨリナベヤ新田塩焼屋并神奈川の台かるい沢其海岸を見る此新田間橋ハ東海道大通リ青木町芝生村其間ヨリ此道ニ出ルの図ナリ

新田門でなく新田間が正しく、長さ10間(18m)、幅は後に現れる全ての橋が3間(5.4m)です。左の家は茶屋、右の家は塩焼屋です。

新田門でなく新田間が正しく、長さ10間(18m)、幅は後に現れる全ての橋が3間(5.4m)です。左の家は茶屋、右の家は塩焼屋です。

現在、橋から横浜駅西口のビル群が見えます。

2.1.3.新田間橋ヨリつゞきて本沼橋出橋の上ヨリ神奈川新町同江戸の方へ従浦嶋観音山生麦村遠景の図ナリ此橋の下流今井川ト云

本沼橋でなく平沼橋が正しく、長さは45間(81m)。橋の右に水天宮、対岸は神奈川宿から右方に生麦方面が描かれています。

本沼橋でなく平沼橋が正しく、長さは45間(81m)。橋の右に水天宮、対岸は神奈川宿から右方に生麦方面が描かれています。

現在、橋の名称は元平沼橋、橋から横浜駅が見えます。かつて横浜道は橋の先の踏切で東海道本線を横切りました。しかし大分以前に踏切は閉鎖され、脇の跨線橋で東海道本線を超えます。跨線橋が平沼橋です。水天宮は、数100mほど西に遷座しています。

2.1.4.戸部村并ニ其浦先石崎橋ヨリ東海道市場鶴見の方を遠景之図此石崎橋の川を稚布川ト云

石崎橋、長さは10間(18m)。下を流れる川は稚布川でなく帷子川の派川です。本流は平沼橋の下を流れます。戸部浦が広がり、対岸は生麦・ツルミ・市場・川崎の東海道筋が描かれています。

石崎橋、長さは10間(18m)。下を流れる川は稚布川でなく帷子川の派川です。本流は平沼橋の下を流れます。戸部浦が広がり、対岸は生麦・ツルミ・市場・川崎の東海道筋が描かれています。

現在、橋は敷島橋です。戸部浦はみなとみらい地区に変貌しています。かつて第2代横浜駅がこの付近に建設された際に、石崎橋は上流側に移動されます。後に第3代横浜駅が新設された時に敷島橋が架橋されます。

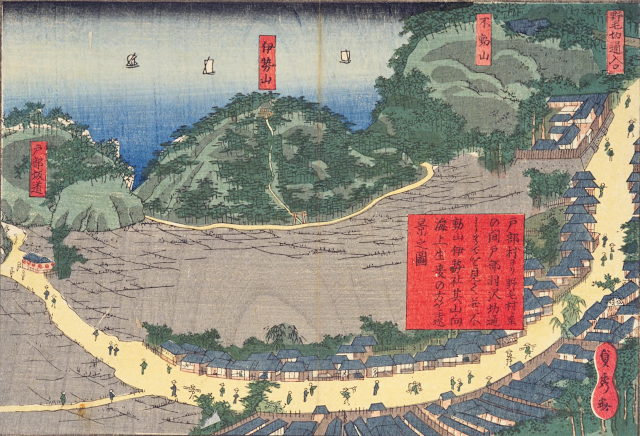

2.1.5.戸部村ヨリ野毛村ニ至の間戸部羽沢切通しまでを見て并不動山伊勢社其山向海上生麦の方を遠景之図

戸部村、埋立地を過ぎて野毛橋までの18丁(1962m)は古来の陸地です。右上に野毛切通入口、その左に不動山、伊勢山の頂上には古社・伊勢山が鎮座します。

戸部村、埋立地を過ぎて野毛橋までの18丁(1962m)は古来の陸地です。右上に野毛切通入口、その左に不動山、伊勢山の頂上には古社・伊勢山が鎮座します。

現在、不動山は名称を掃部山に変えていますが、明治時代中頃に鉄道建設の技師たちの官舎があったことから鉄道山と呼ばれた時期もあります。伊勢山山頂の古社は現伊勢山皇大神宮に遷座、伊勢山と左側の小山は削平されて岩亀横丁一帯に変貌しています。

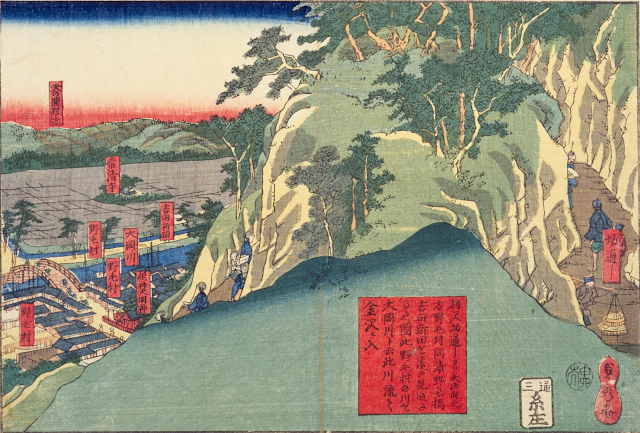

2.1.6.羽沢切通しヨリ天の間之方野毛村同浦野毛橋吉田新田を遠ク見込たる之図此野毛村の川を大岡川ト云此川流て金沢ニ入

羽沢切通し(野毛切通の古称)、山を回り込む切通が描かれています。切通を抜けると、野毛村から開港場を一望できますが、貞秀「野毛村切通シヨリ横浜入口吉田橋野毛橋本町エモン坂大門遊女屋町并横浜本村遠景」は、切通を抜けて眼前に広がる開港場を見た人たちの驚きを描いています。坂を下った一帯が野毛村、山際に根神大明神が鎮座、吉田新田に吉田勘兵衛開基の常清寺。

羽沢切通し(野毛切通の古称)、山を回り込む切通が描かれています。切通を抜けると、野毛村から開港場を一望できますが、貞秀「野毛村切通シヨリ横浜入口吉田橋野毛橋本町エモン坂大門遊女屋町并横浜本村遠景」は、切通を抜けて眼前に広がる開港場を見た人たちの驚きを描いています。坂を下った一帯が野毛村、山際に根神大明神が鎮座、吉田新田に吉田勘兵衛開基の常清寺。

現在、切通は何度か切下げられ、横浜市電が走った時期もあります。根神大明神は伊勢山皇大神宮摂社・杵築宮(子之大神)に合祀され、常清寺何度かの焼失後に西側の久保山に移転、元の位置付近に清正公堂分院が再建されています。

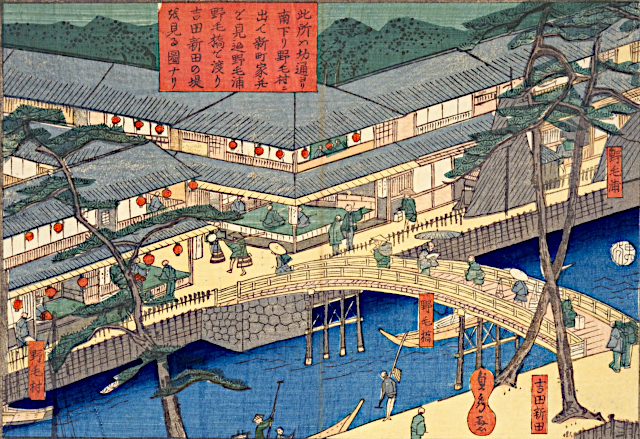

2.1.7.此所ハ切通ヨリ南下リ野毛村ニ出て新町家并を見込野毛浦野毛橋を渡り吉田新田の堤を見る図ナリ

野毛橋、長さは12間(21.6m)。新町屋が並ぶ野毛村と埋立地の吉田新田を結び、下は大岡川が流れます。

野毛橋、長さは12間(21.6m)。新町屋が並ぶ野毛村と埋立地の吉田新田を結び、下は大岡川が流れます。

現在、橋の名称は都橋です。

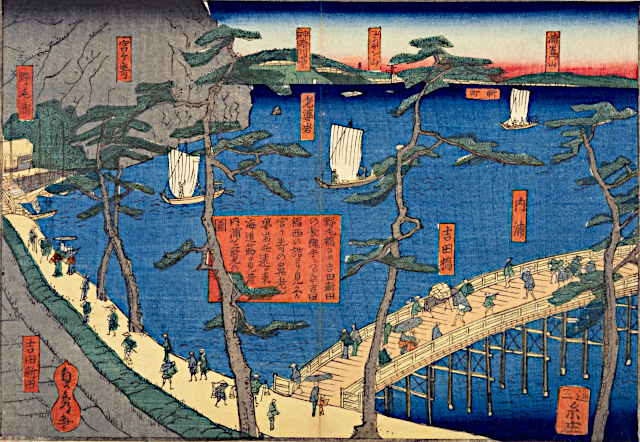

2.1.8.野毛橋ヨリ吉田新田の長縄手ニつゞき吉田橋西の詰ヨリ見かへり宮ケ崎の鼻老婆岩并遠ク東海道筋ヲ見渡内浦を一覧の図

太田橋、長さは36間(64.8m)。野毛橋から2丁の堤防を経て開港場の入口です。橋を渡ると開港場、下は海です。左に神奈川奉行所のある宮ケ崎、対岸に神奈川宿を望みます。

太田橋、長さは36間(64.8m)。野毛橋から2丁の堤防を経て開港場の入口です。橋を渡ると開港場、下は海です。左に神奈川奉行所のある宮ケ崎、対岸に神奈川宿を望みます。

現在、橋の名称は吉田橋です。1869(明治2)年、日本初のトラス鉄橋として架け替えられます。

2.2.その他

2.2.1.横浜道のプレート

横浜道は横浜市西区と中区に跨り、その2/3が西区を通過します。西区の道筋には横浜道を明示する30㎝角と10㎝丸の「飛び石サイン」が埋め込まれています。

横浜道は横浜市西区と中区に跨り、その2/3が西区を通過します。西区の道筋には横浜道を明示する30㎝角と10㎝丸の「飛び石サイン」が埋め込まれています。

東海道から分岐する現浅間町と楠木町の町界には東海道と横浜道の二つの「飛び石サイン」が埋め込まれています。

2.2.2.旧横浜道の残存部分

横浜道は橋の幅3間(5.4m)、道の幅3間ぐらいで造成されます。この規格が何時まで保たれたかは分かりませんが、いまでは二車線あるいは四車線に変わっています。当然、往時の道筋は残らないと思いましたが、旧横浜道の残存部分があります。

横浜道は橋の幅3間(5.4m)、道の幅3間ぐらいで造成されます。この規格が何時まで保たれたかは分かりませんが、いまでは二車線あるいは四車線に変わっています。当然、往時の道筋は残らないと思いましたが、旧横浜道の残存部分があります。

『横浜道は度重なる改修ですっかり近代化され、建設当時の姿はほとんど残っていないが、道が曲がっていて拡幅と改修から取り残された場所、現在の戸部町六丁目二一二番地の路地に、わずかに昔の面影を垣間見ることができる。(*2)』

民家の間の路地、幅4mで長さ40mほど、未舗装ですが断片的にコンクリートが打たれています。生活道路で雨天時の泥濘防止の様相です。現在の横浜道から20mほど西側、前後に接続する道はありませんが離れた所にそれらしき道があります。

2.2.3.野毛(羽沢)切通

野毛切通を古くは羽沢切通とも呼称されたようです。左右は高い崖で、崖が様々な種類の擁壁で覆われています。

野毛切通を古くは羽沢切通とも呼称されたようです。左右は高い崖で、崖が様々な種類の擁壁で覆われています。

1859(安政6)年、横浜道の造成で切り下げられます。今より道幅は狭く、高い位置を通過しています。

1873(明治6)年、外国人技師によりさらに切り下げられます。

1928(昭和3)年、ほぼ現在の高さに切り下げられ拡幅されます。関東大震災復興および市電開通を目的とします。現在、この形状が保持されています。

野毛交差点に向かう左(東)側の擁壁は、1928年の拡幅側です。四角い石を積み上げた間知石(四角錐体)割石練積の擁壁です。

右(西)側の擁壁は、1859年の位置のままと思われ、様々な種類の擁壁が見られます。推測ですが、ブラフ積みが最も古く、亀甲積は1890(明治23)~1893(明治26)年と推定されます。

間知石割石練積は1928年の拡幅時の改修と思われます。この一角が深く切り込まれて、現在はビルが建っています。どのような経緯があったのか疑問を抱いています。

鉄筋コンクリートや吹付は現代の補修でしょう。古い造成と比べて美観を損ねていると感じます。

2.2.4.吉村昭「生麦事件」より

無傷のマーガレットは神奈川宿本覚寺から先は一人になります。しかし彼女は日本に来たばかりで居留地への道筋を知る由もありません。往路を居留地から舟で神奈川に渡っていたのです。

無傷のマーガレットは神奈川宿本覚寺から先は一人になります。しかし彼女は日本に来たばかりで居留地への道筋を知る由もありません。往路を居留地から舟で神奈川に渡っていたのです。

吉村明は次のように描写しますが、「海沿いの道」こそ横浜道でしょう。

『彼女は横浜村に行く以外に死をまぬがれる方法はない、と思った。彼女は恐怖にかられ、海岸に出て海ぞいに行けば横浜村に入れると考え、馬の首を返し、鞭をあてて海岸通りの方向に走った。馬は帰り道を心得ているらしく、神奈川宿を通り抜けると海ぞいの道を横浜村方面に走りつづけた』。

4.引用

1.「横浜市史第2巻」 横浜市 昭和47年3月2日三版発行

2.「図説・横浜の歴史」 「図説・横浜の歴史」編集委員会/編 1989.4

3.「横浜の古道」 横浜市教育委員会社会教育部文化財課 1996.3

4.「横浜西区史」 横浜西区史編集委員会 平成7年3月3日

5.「ものがたり西区の今昔」 西区の今昔・編集委員会/編 昭和48年7月2日

6.「横浜の古道」 横浜市教育委員会社会教育部文化財課 1996.3

7.「神奈川横浜二十八景之内」五雲亭貞秀 1860(万延元)年 国立国会図書館蔵

8.「案内サインの整備」 横浜市西区HP

9.「生麦事件」 吉村昭 新潮文庫

(2024年1月8日制作)