3.2.22.掃部(かもん)山と戸部役所趾

2.路上観察への誘い・基礎編

2.1.戸部役所こと神奈川奉行所

1858(安政5)年、日米修好通商条約により神奈川開港が決定します。不測事態の発生を恐れた幕府は辺鄙な横浜村を開港場と決めます。そして入江で隔てられた戸部村宮ケ崎に神奈川奉行所を設けて野毛村・戸部村一帯を官庁街に、奉行所を掠めて旧東海道芝生村(神奈川宿西側)と開港場を結ぶ横浜道を計画します。

1858(安政5)年、日米修好通商条約により神奈川開港が決定します。不測事態の発生を恐れた幕府は辺鄙な横浜村を開港場と決めます。そして入江で隔てられた戸部村宮ケ崎に神奈川奉行所を設けて野毛村・戸部村一帯を官庁街に、奉行所を掠めて旧東海道芝生村(神奈川宿西側)と開港場を結ぶ横浜道を計画します。

1859年(安政5年)6月2日、現在の警察と役所を合体させたような機能を持つ奉行所が設立されます。所在地から戸部役所とも称され、専ら行政事務や外国人遊歩区域内の風俗取締、裁判や農民・町人の出願事項の受付・処理などを行ないます。

急勾配の紅葉坂を上るのは不便でしたが、開港場から離れた場所は外国人に内政を秘密にできたからです。また万一、外国との変事が起きた場合には横浜の町を眼下にできる土地柄、城砦へとその機能を変える事が容易です。周辺に官庁街が出現するため、住民は移転を余儀なくされ、生業を失う者も多数出ます。この補償金制度もありましたが支払には3年待つと言われています。

2.2.(旧)野毛山、伊勢山・掃部山そして(新)野毛山

(旧)野毛山は、かつて武蔵国久良岐郡戸部村の南東部の標高50m前後の丘陵です。丘陵東側は崖で海に落ち込み、野毛浦を挟んで横濱村と向き合っていました。野毛は能化などとも書いて崖状地形を示します。

(旧)野毛山は、かつて武蔵国久良岐郡戸部村の南東部の標高50m前後の丘陵です。丘陵東側は崖で海に落ち込み、野毛浦を挟んで横濱村と向き合っていました。野毛は能化などとも書いて崖状地形を示します。

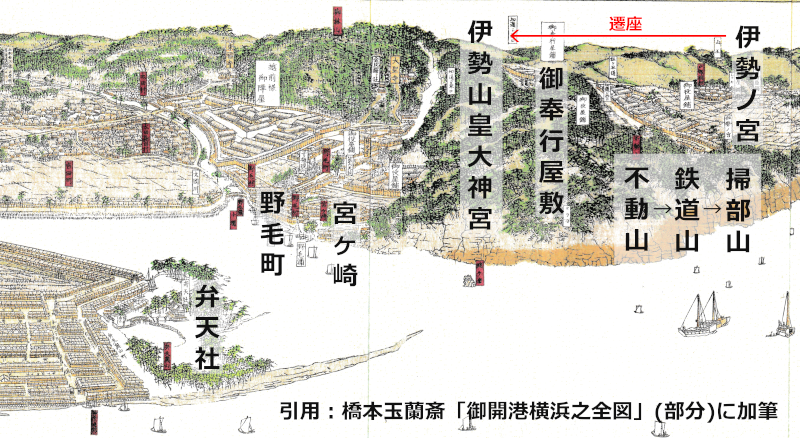

五雲亭(歌川)貞秀「御開港横浜之全図」は北東から開港場を描きます。往時の野毛山周辺の地形が良く分かります。

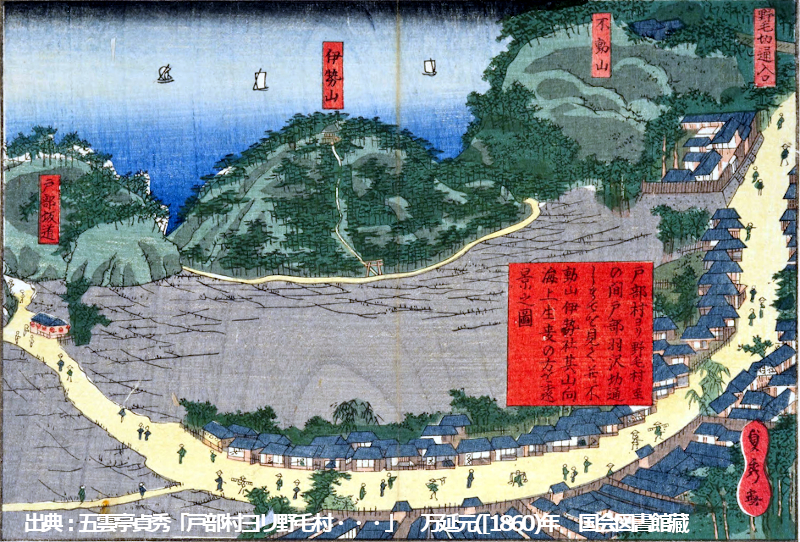

貞秀「神奈川横浜二十八景之内戸部村ヨリ野毛村ニ至の間・・・図」は西側から野毛山北部を描きます。手前の人々が行き交う道は、開港目前に突貫工事で造成された横浜道で、右が開港場に向かう野毛切通しです。

貞秀「神奈川横浜二十八景之内戸部村ヨリ野毛村ニ至の間・・・図」は西側から野毛山北部を描きます。手前の人々が行き交う道は、開港目前に突貫工事で造成された横浜道で、右が開港場に向かう野毛切通しです。

中央奥が伊勢山、時期不明ですが左側は削平されています。伊勢山の後方の海が現みなとみらい地区、伊勢山の右が不動山、鉄道建設技師が住んだことから鉄道山とも呼ばれ、現掃部山です。

1870(明治3)年4月、伊勢山の丘上にあった古社を再興し、港を一望する野毛山の中央部に遷座、この辺りを伊勢山と通称するようになります。そして伊勢山の南部を(新)野毛山、北部を紅葉ヶ丘(町名)と称するようになります。掃部山は紅葉ヶ丘の一部です。

変化の概要を前掲の図に追記してあります。編年体でまとめれば次のとおりです。

宮ケ崎:伊勢山皇大神宮辺りから落ち込む崖

野毛浦:弁天社との間の海、1870(明治3)年埋立竣工

1859(安政6)年 :神奈川奉行所(御奉行屋敷)設置

1860(万延元)年 :野毛町:、神奈川奉行の預り地として新設

1870(明治3)年 :伊勢ノ宮→伊勢山皇大神宮に遷座

伊勢ノ宮の丘以北(図右側)は後に削平

1870(明治3)年頃:不動山→鉄道山→掃部山(1844(明治17)年頃

2.3.掃部山から掃部山公園へ

1870(明治3)年3月17日、東京・神奈川の双方から鉄道建設の測量が始まります。傭外国人が不動山の宿舎に住んだことから鉄道山と云われるようになります。蒸気機関車への給水のために、東側崖下の湧水を初代横浜駅(現JR桜木町駅)近くまで引きます。往時の湧水量は不明ですが、現在も湧き出ています。

1872年10月14日(明治5年9月12日)に正式開業、新橋駅で式典が催され、明治天皇と建設関係者を乗せたお召し列車が横浜間を往復運転します。

1884(明治17)年、旧彦根藩の有志が第13代彦根藩主・井伊掃部頭直弼の記念碑建設のために野毛山の一部を購入、井伊家所有になったことから掃部山と云われるようになります。

1909(明治42)年7月11日、銅像の除幕式、直弼の正装姿の銅像が現れます。銅像の原型作は藤川文蔵(彫刻家)、台式設計は妻木頼黄です。なお銅像建立に際しては直弼の評価をめぐり、国賊か開国の恩人かの論争があります。

1914(大正3)年、井伊家は園地・銅像・他を横浜市に寄贈。同年11月7日、市は植樹・整備の後に掃部山公園として公開します。

関東大震災以前は八重桜の名所として知られます。大震災後は再興をはかり、桜などの植樹に努め、広場・園池・喫茶店・四阿・休憩所・園丁舎・公衆便所が設けられます。

1942(昭和18)年、太平洋戦争の金属回収で銅像が撤去されます。1954(昭和29)年の開国百年祭の開催を機会に銅像を再建、6月2日の開港百年記念日に間に合わせます。

2.4.井伊掃部守直弼銅像建立の経緯

掃部頭は、古代の律令制の役職です。「掃部寮」、すなわち儀式の座を調える役職の「頭(長官)」の意です。

しかし江戸時代には大名の通称となり、本来の意味を失います。井伊家は2代直孝以降、当主は「掃部頭」の通称を用います。初代直政だけは「兵部少輔」です。

掃部守の銅像が横浜港を見下ろす掃部山公園にあると云うより、銅像が建立されたところが公園になったと云うのが正確です。ところで銅像が掃部山に建立されたのは何故でしょう。彦根の人たちが掃部守の建碑に立ち上がったのは1881(萌治14)年、銅像建設までに28年の歳月がかかります。それは薩長中心の藩閥政府の妨害により、建碑予定地が四転したことが大きな理由です。

最初の候補地は東京・上野公園、「一個人ノ功績ヲ表スル建碑」を許可した例がないとの理由で却下されます。後に西郷隆盛の銅像が1889(明治22)年に建立されることは周知のとおりです。

2番目は1891(明治二24)年頃、場所は特定できませんが、内閣の中から反対があり実現しません。

3番目は1899(明治34)年は東京・日比谷公園、公園は輪郭工事に着手した段階で完成は1903年、しかし翌年に内務省は「形像取締規則」なるものを定めて却下。

4番目にようやく登場するのが横浜、『彦根市史』は「内務大臣の管轄外……開港場として大老ゆかりの地」と述べている。やむなく横浜にたどりついたが、横浜市民は暖かく受け入れたと云える。

3.引用

1.「横濱の史跡と名勝」 栗原清著 横浜郷土史研究会・昭和3年発行

国会図書館ディジタルアーカイブ インターネット公開(保護期間満了)

2.「区制50周年記念横浜西区史」 横浜西区史編集委員会 平成7年3月31日

3.「横浜の町名」

4.「日本歴史地名大系 第14巻 神奈川県の地名」 平凡社 1984.2

5.「角川日本地名大辞典14 神奈川県」 「角川地名大辞典」編纂委員会 1984.6

6.「横浜・中区史 人びとが語る激動の歴史」 中区制50周年記念事業実行委員会 1985.2

7.「御開港横浜之全図」 橋本玉蘭斎貞秀 安政6(1859)年

8.「横浜150年の歴史と現在 ‐開港物語‐」 横浜開港資料館 2010年5月25日

(2023年9月7日記録)