1.4.4.歴史

- 目次

- 1.小机駅(JR横浜線)

- 2.地誌・史書のなかの小机

- 3.旧小机領の広がり

- 4.「横浜の史跡と名勝」より

- 5.「横浜の口碑と伝説」より

1.JR横浜線の歴史

JR横浜線の前身は私設横浜鉄道で、輸出生糸を集散地八王子から貿易港横浜へ輸送するために計画されます。1894(明治27)年、貿易商人原善三郎が鉄道敷設を出願、1906(明治39)年に着工、1908(明治41)年に開業します。八王子駅・東神奈川駅間は全長42.6km、9駅が設けられ、蒸気機関車が3両編成の旅客列車を牽引して約1時間40分で走ります。

開業までに時間を要したのは、計画の中断、政府の東海道本線・中央本線の連絡線計画と競合するために再敷設願いの却下、その後も出願は繰り返されますがいずれも却下されます。政府の連絡線建設が挫折した末に、ようやく仮免許が下ります。

小机駅は開業時に設置され、八王子方面に向かって発車した列車はすぐに小机城址直下の城郷トンネルを通過します。昭和初めの案内書に『東紳奈川駅から汽車で十五分程、横浜線小机駅に下車して右手を見れば、田んぼの中に孤立した老松の生い茂った小高い丘が見える。これが名高い小机城址である』(*1)と書かれています。

1917(大正6)年に国有化されて鉄道院横浜線、1941(昭和16)年に全線電化、1964(昭和39)年に新横浜駅開業、1988年(昭和63)年に全線複線化されます。

*1 「横浜の史跡と名勝」 横浜郷土史研究会著 1928(昭和3)年

*2 「「地図」で探る横浜の鉄道」 岡田直著 2011年3月31日

2.地誌・史書のなかの小机

2.1.吾妻鏡

吾妻鏡(*1)の延応元(1239)年2月14日の条に『武蔵国小机郷鳥山等の荒野に水田を開発すべきの由、大夫尉泰綱に仰せられる』と記録されてます。これが小机の初出とされます。

吾妻鏡(*1)の延応元(1239)年2月14日の条に『武蔵国小机郷鳥山等の荒野に水田を開発すべきの由、大夫尉泰綱に仰せられる』と記録されてます。これが小机の初出とされます。

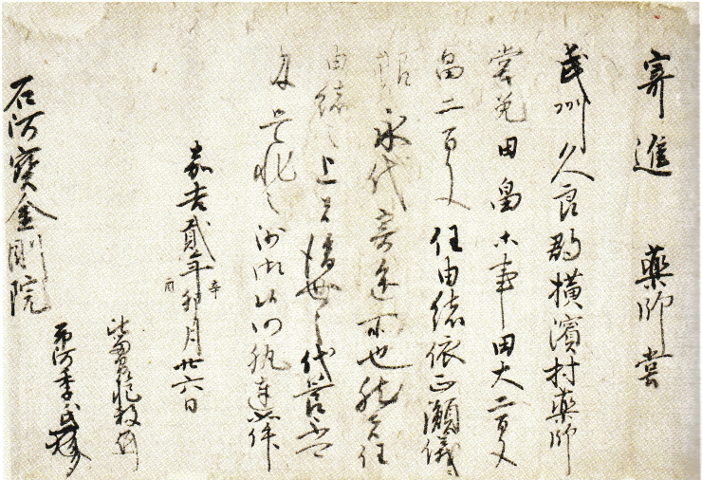

ちなみに横浜の初出は、宝生寺に伝わる1442(嘉吉2)年の「薬師堂免田畠寄進状」(*2)の『寄進 薬師堂 武州久良郡横浜村薬師堂免田畠等事・・・』とされます。

いま横浜市を知らない人は少ないと思いますが、小机の知名度はどうでしょう。サッカーファンならばニッサンスタジアム(横浜国際総合競技場)の所在地として知られているでしょう。

それはさておき、歴史に登場するのは横浜より小机が200年ほど早かったことになります。

*1 「新版全譯吾妻鏡第四巻」 永原慶二監修 (株)新人物往来社 2011年11月30日

*2 「こもんじょざんまい」 神奈川県立歴史博物館編 神奈川県立歴史博物館 2013年10月

2.2.新編武蔵国風土記稿

都筑郡には『小机村はその名のよりて起る所の来由と、その地のひらけし年代とを詳にせず』(*3)、橘樹郡には『【東鑑】暦仁2年2月14日の條に、武蔵國小机郷郡鳥山等の荒野を、水田に開発すべきの由、太夫尉泰綱に仰らるゝとあり、ふるくより小机郷の唱へあることしるべし』(*4)と記されています。

また神奈川領には『当所は大永享禄の頃(注.1521~1531)小田原北条家の侍、笠原越前守信爲世々領してしかも在城せし地なり』(*5)と記されています。

*3 新編武蔵国風土記稿第四冊 編集校訂:蘆田伊人 雄山閣 平成8年6月20日(巻之86都築郡之6小机領)

*4 新編武蔵国風土記稿第三冊 編集校訂:蘆田伊人 雄山閣 平成8年6月20日(巻之70橘樹郡之13小机領)

*5 同上 (巻之68橘樹郡之11神奈川領)

2.3.江戸名所図会

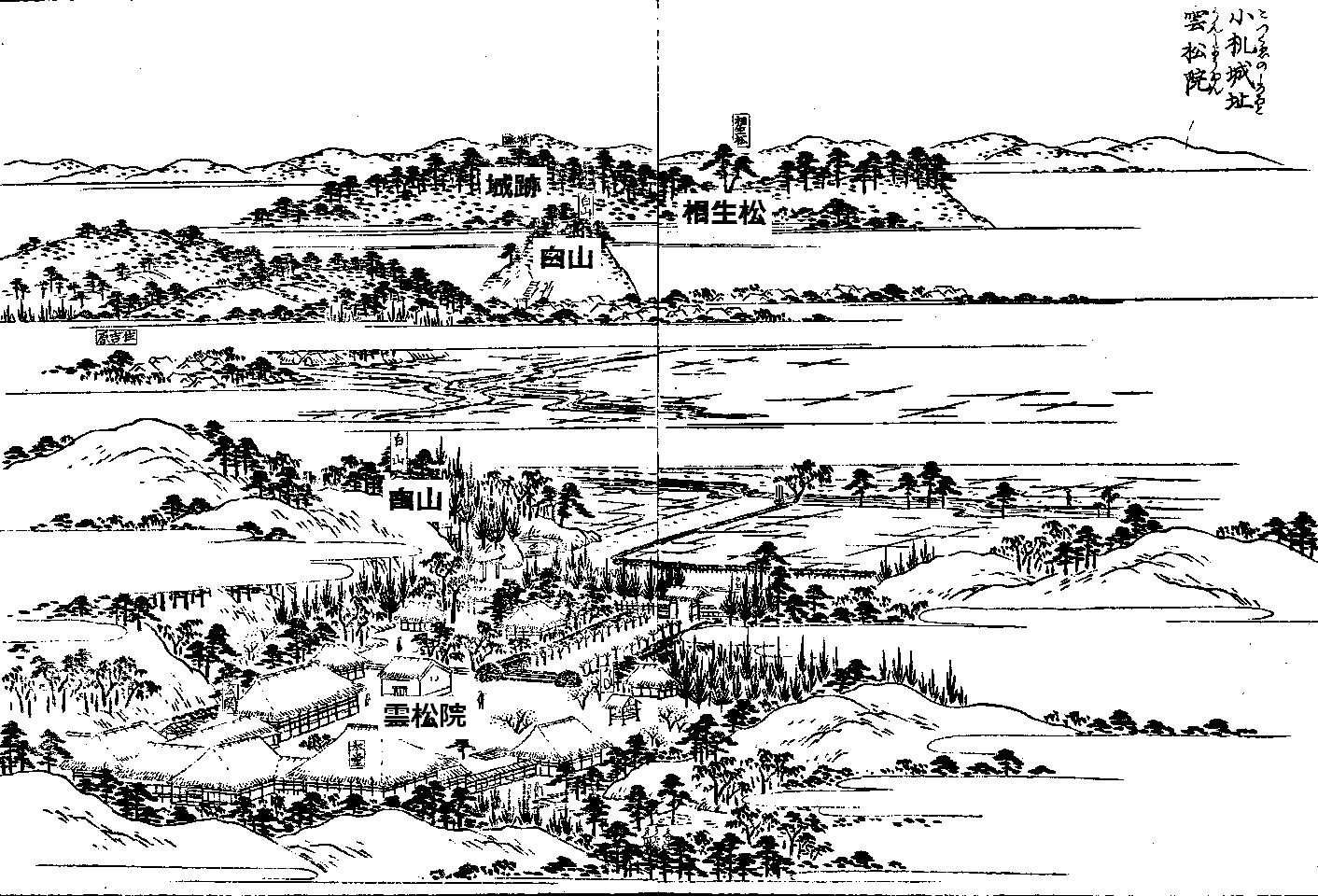

「小机城址・雲松院」の図(*6)。現JR小机駅上空より西北西を鳥瞰した図、手前の雲松院は小机城代笠原氏開基、奥の小机城址と一図に描いています。小机城址の向こう側を鶴見川が流れ、一番奥の丘は都筑の台地でしょう。画面右奥に向けて水田が拓けています。

「小机城址・雲松院」の図(*6)。現JR小机駅上空より西北西を鳥瞰した図、手前の雲松院は小机城代笠原氏開基、奥の小机城址と一図に描いています。小机城址の向こう側を鶴見川が流れ、一番奥の丘は都筑の台地でしょう。画面右奥に向けて水田が拓けています。

*6 「江戸名所図会・上」 監修:石川英輔・田中優子 評論社 1996年12月

3.旧小机領の広がり

旧小机領を明示する資料を確認できません。それに準ずる資料として、旧小机領三十三所子歳観音霊場の分布をまとめました。現行政区分では、横浜市・川崎市麻生区・町田市まで広がります。

旧小机領三十三所観音霊場が整うのは、徳川八代将軍吉宗の時代、享保年間(1716-1735)の頃と伝わります。その後、多少の変遷が確認できます。

武蔵国は22郡82領、小机領はその内の1領で、都筑郡と橘樹郡にまたがる地域で32村が属しました。札所は神奈川領21か所(橘樹郡内5か所、都筑郡内16か所)、小机領8か所(橘樹郡内6か所、都筑郡内2か所)、都筑郡内領名未勘3か所、多摩郡木曽郷1か所です。札所制定と風土記稿制作はの間は80年程あるので、その間に小机領の範囲が変化したのでしょうか。風土記稿は小机村を神奈川領に含め、神奈川宿は小机領としますが何故でしょうか。

神奈川宿では、第7番青木山本覚寺、第8番開塔山宗興寺、第9番吉祥山慶運寺が霊場に選ばれています。開港期になると、本覚寺はアメリカ領事館に、宗興寺はヘボン博士の施療所に、慶運寺はフランス領事館として利用されます。

神奈川宿は地域の文化経済の中心地、周辺に繋がる道は多くあります。その一つが鶴見川の大きな支流・恩田川の南・北岸を経由して八王子方面と行き来する二つの神奈川道(*3)です。鳥山の第2番三会寺、愛宕の雲松院を掠めます。南岸の道は、第1番泉谷寺近くを通過します。

神奈川道を基軸にして周辺の名刹を結んだのが旧小机領三十三所観音霊場と推測します。内陸の人々は、神奈川湊の賑わいや風光明媚な景色に大きな楽しみを見出したことでしょう。

*1 新編武蔵風土記稿第四冊 雄山閣 平成8年6月20日発行

*2 12年に一度の霊場巡り -その2-

*3 横浜の古道 横浜市教育委員会文化財課編集・発行 平成8年3月31日増補改訂

4.「横浜の史跡と名勝」より

*1 「横浜の史跡と名勝」 著者:横浜郷土史研究会 1928(昭和3)年

4.1.小机城址

『東神奈川駅から汽車で15分程、横浜線小机駅に下車して右手を見れば、田んぼの中に孤立した老松の生い茂った小高い丘が見える。これが名高い小机城址である。

『東神奈川駅から汽車で15分程、横浜線小机駅に下車して右手を見れば、田んぼの中に孤立した老松の生い茂った小高い丘が見える。これが名高い小机城址である。

文明10(1478)年2月、守るは成田某、攻めるは太田資持入道道灌、数次の激戦があったが名に負う要害の地、道灌が小勢では如何ともする事はできなかった。人馬は疲れる士気は萎縮する。ここにおいて道灌は「小机は先づ手習いの初めにていろはにほへとちりぢりになる」。一首をものし軍兵に歌はせて攻めかかりさすがの小机城も落城してしまった。七重八重と山吹を貰ってしょげた道灌も軍にかけてはかく当意即妙であったと今でも里人は言って居る。

その後この城に北條の重臣笠原越前守及能登守父子が小田原没落の時迄居たが、その後は荒るる任せ今では老松古木が昔を物語るのみで虫の音が殊更に寂しい。』

4.2.小机泉谷寺と廣重の筆

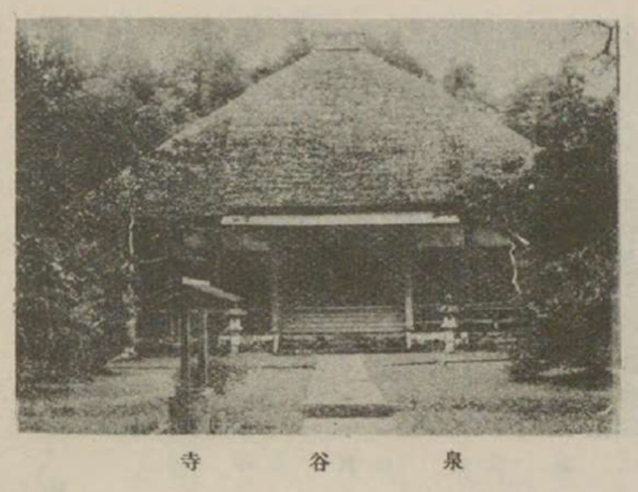

『東神奈川駅から横浜線に乗り替へて、菊名の次が小机駅、今はこの町も横浜市の一町に編入された。駅から右手へ城山の切通しを過ぎて五六町行けば、老松古杉の自らなす閑寂を風光のうちに、松亀山泉谷寺がある。この寺は浄土宗であって、関東十八檀林の総頭江戸三縁山増上寺の法類といわれ、昔はなかなかの貫録を示したものであった。

『東神奈川駅から横浜線に乗り替へて、菊名の次が小机駅、今はこの町も横浜市の一町に編入された。駅から右手へ城山の切通しを過ぎて五六町行けば、老松古杉の自らなす閑寂を風光のうちに、松亀山泉谷寺がある。この寺は浄土宗であって、関東十八檀林の総頭江戸三縁山増上寺の法類といわれ、昔はなかなかの貫録を示したものであった。

この泉谷寺の本堂に、一立斎廣重描くところの大作があった。八枚の杉戸に桜の古木が横走し、しかも同じく苔むした枝からは、爛慢たる花の開いて居るさまが描かれて居る。数々あろうなれども、かような廣重の大作は、恐らく天下一品であろうと思われる。

この絵は郷土の史賞を探索する人々の間には、かなり古くから知れ渡って居るものであった。しかしいわゆる機感が熟せなかったか、ついに今まで多くの鑑賞家に、知られずに来たものである。近来不図したきっかけからこの大作も、天下に紹介せられるようになり、横浜としての誇りを、世に公にすることのできるようになったのは何としても愉快である。

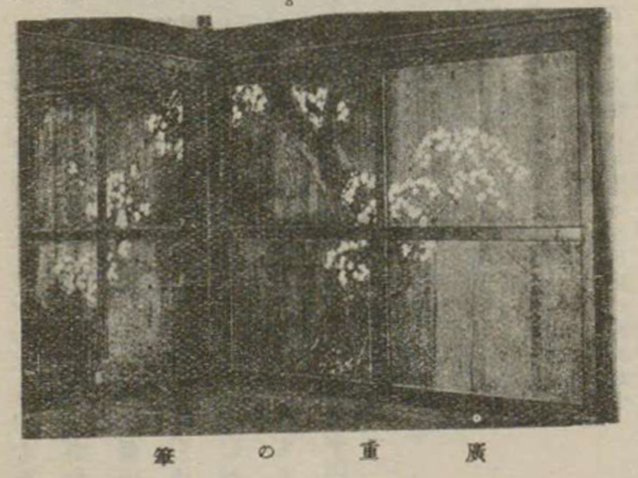

同じ小机町に村岡を姓とやる紺屋がある。この家は旧家であるが、ここにも未だ世に知られぬ廣重の筆がある。袋戸棚の4枚に、淡彩を施した四季の絵で、桜、杉山、菊に胡蝶、寒牡丹が風韻高く書かれ、これに亀山と号する人の手になる詩歌俳諧などが讃として添へられてあった。村岡家代々の伝うるところでは、この亀山と称する人こそ、泉谷寺の住持であり、しかも廣重とは兄弟の間柄であつたといふ松亀山の山姥から探って雅号としたものか、俚伝では後にこの僧、京の黒谷に移席したという話である。

同じ小机町に村岡を姓とやる紺屋がある。この家は旧家であるが、ここにも未だ世に知られぬ廣重の筆がある。袋戸棚の4枚に、淡彩を施した四季の絵で、桜、杉山、菊に胡蝶、寒牡丹が風韻高く書かれ、これに亀山と号する人の手になる詩歌俳諧などが讃として添へられてあった。村岡家代々の伝うるところでは、この亀山と称する人こそ、泉谷寺の住持であり、しかも廣重とは兄弟の間柄であつたといふ松亀山の山姥から探って雅号としたものか、俚伝では後にこの僧、京の黒谷に移席したという話である。

廣重は安政5年、齢62を以て没した。さすれば寺に来って長く遊び、天保の剃髪から太く俗人との交りを忌んだといふ話と照応して、見えざる歌川の筆道史に、一の逸話を残すものであらう。』

5.「横浜の口碑と伝説」より

*2 「横浜の口碑と伝説・下(神奈川区・鶴見区・保土ケ谷区)」 著者:横浜郷土史研究会 1930(昭和5)年

5.1.雲松院の龍蛇塚

小机町の雲松院門前から右方、丘崗の上へ登る石段があり、登り尽くすと白山、稲荷を合祀した小祠がある。此の脇に石の塔が建ってあるが、まことに寺に相意した伝説が絡まって居るのである。

小机町の雲松院門前から右方、丘崗の上へ登る石段があり、登り尽くすと白山、稲荷を合祀した小祠がある。此の脇に石の塔が建ってあるが、まことに寺に相意した伝説が絡まって居るのである。

此の寺のまだ建てられぬ以前の昔、この辺の山を龍見山、麓に池あって龍池と呼んでゐた。恐ろしい大蛇が主としてすみ、時々里人が其の姿を見るところから、斯ういふ名が生じたものらしい。然し別に人間に危害を加へるといふでもなかった。小机城主、笠原越前守信爲、その父の菩提を弔はんとして雲松院を建てる企てあり、一日山を検分すると、件の大蛇が山中に臥していた。信爲之れを見て、さては精舎を設ける地相を示したのであらうとて此処へ寺を建てることになった。後代になつて第5世の宗頓和尚、ある時托鉢からの帰り途、池のほとりに来掛かると、この龍蛇は和尚の面を打ち眺め、頭を垂れて何事かを冀ふ如き形であった。流石は出家、さては解脱を願ふに相違ないと察し、早速成仏の法を與へてやる、すると見る見るうちに形が小さくなり、読経の終る頃には尺にも足らぬ小蛇となった。そこで和尚は之れを捕へて鉢器に入れ、寺に帰ってから更に龍女成佛の法を修した。この時龍蛇はさも心地よげに瞑目し果てた。一旦これを白山社の附近に埋めて、経文を書き、所謂一字一石の経文を埋め、その上に一つの石塔を建てた。すると或日の夜彼の龍蛇が和尚の夢に顕はれていうやう、前の日は修法厚くして蛇形の身ながら成仏した、誠に恭ない、そこで女人成佛の験しのある體を見せるがために、諸人の前に我が亡骸を示して貫ひたい。和尚は枕を上げて成るほどゝ心した後、この蛇骨を堀出して江戸は市ヶ谷の長龍寺へ贈った。今もこの寺の賓物として居るさうである。叉、龍蛇の会して棲んだといふ池は埋め残されて僅にその俤を見せて居る。白山社の脇の石塔の邊から、一字一石の経分が頻りに出たが、土地の者は悉く祟りを恐れて、もともと通りに地下に埋めたといふ話である。(市電六角橋下車川和乗合自動車小机前下車)

5.2.乞食地蔵

東神奈川駅から横浜線で進むと小机駅の少し手前、浅く流れる鳥山川の土手に、一本の松とその樹下にある小祠とが見える。乞食地蔵というのが此の祠の主なのであった。見ると成程名に相応したことは、握り飯が沢山に供へられてある。津々浦々を探すなら、所謂地蔵どのの苗字は数限りもなくあるだろうが、乞食地蔵といふ名こそ、まことに露骨にして而も稀有に属するものではあるまいか。

東神奈川駅から横浜線で進むと小机駅の少し手前、浅く流れる鳥山川の土手に、一本の松とその樹下にある小祠とが見える。乞食地蔵というのが此の祠の主なのであった。見ると成程名に相応したことは、握り飯が沢山に供へられてある。津々浦々を探すなら、所謂地蔵どのの苗字は数限りもなくあるだろうが、乞食地蔵といふ名こそ、まことに露骨にして而も稀有に属するものではあるまいか。

昔、鳥山の里に何處からともなく一人の乞食が飄然とやって来た。川添いの土手に小屋掛けをして日々道に立っては頻りに佛の道を説き、往還の人から幾分の布施を受けては漸う命をつないでいたのである。然るにこの乞食も寄る年浪のためか又は身でも傷めたのか、合力にも出でず只小屋に引き籠るばかりとなった。哀れに思った里人は交々食物を運んで施したのであるが遂に再び還らぬ行脚に旅立ったのであった。

死んでしまえば顧みて、評判の立つものである。彼の男は乞食でこそあれ、何となく気品を備へて而も街に立って説法までした。さすれば名僧の世を偲ぶ姿ではなかったか、いや地蔵菩薩の化身ではあるまいか。こうして誰持ち寄るともなしに、亡骸を埋めた地に一堂が建ち右の乞食地蔵という奇抜な名の本尊が刻まれて佇むようになったのである。それに目を瞑る時「我蟲歯に悩むこと積年である、後世同じ病を患う者我を祈らば正に利益を与うるであろう」と言を遣したと云うので、今の世迄も蟲歯に泣きながら詣る人が絶へない。癒った時にはお礼にとて、乞食地蔵のお好みと断じてしまって、こうして握り飯を供へる慣わしが生れたのである。

地蔵の祠堂に植えられた松も、因まれた名で乞食松と称へられた。然るにこれは不思議な松で、根本といわず幹といわず、到る所から芽をふき枝を出すといふ珍奇な木なのであって、いかなる種類に属するものかついぞ見聞したことの無い名木である。果して今では横浜市の保存木として指定せられるようになった。従って恐らく地蔵の話も永く土地には残るであろうと思はれる。(市電六角橋下車川和乗合自動車岸根町下車凡そ四丁)

(2022年2月19日制作)