1.4.2.鶴見川

- 目次

- 1.多目的遊水地・横浜国際総合競技場

- 2.鶴見川流域センター

- 3.鶴見川流域の都市化

- 4.鶴見川分水化計画

- 5.参考

1.多目的遊水地・横浜国際総合競技場

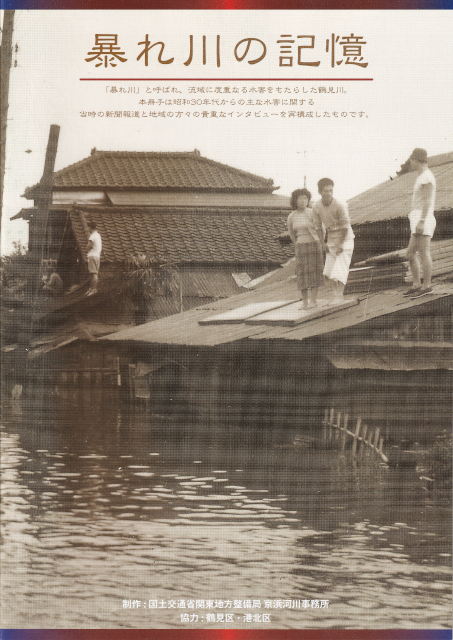

鶴見川は東京都町田市に端を発し、横浜市鶴見区の河口で横濱湾に注ぐ全長42.5km、支川数は10を数えます。流域内人口は約188万人、流域内人口密度は8000人/km2(全国109水系中第1位、平成16年1月現在)で、まさに街中を流れる川と云えます。しかし暴れ川で、頻繁に洪水を起こしてきました。

洪水に対する安全性を高めるには、(1)川を大きくする (2)洪水の一部を溜める(洪水調節) が考えられます。鶴見川は、川を大きくすることは都市化が進んで不可能と思われます。そこで洪水調節、遊水地を作る選択が成されます。 多目的遊水地は 1.洪水から人々の暮らしを守る 2.都市の憩いの場 3.多様な生物の生息場 が求められます。遊水地には多様な機能が求められます。

1.1.周囲堤

流域センター前の土手は、横浜国際競技場を囲むように続く周囲堤です。写真は遊水地の西側部分、自動車道路がその頂部、左側は遊水地、右側はJR小机駅までの数100mに住宅・農地が広がります。

鶴見川が氾濫した時に周囲堤が無ければ、溢水はJR小机駅付近まで水に漬かってしまうことが想像できます。流域センターの資料を参照すると、そう遠くない過去の様子が迫ってきます。

流域センター前の土手は、横浜国際競技場を囲むように続く周囲堤です。写真は遊水地の西側部分、自動車道路がその頂部、左側は遊水地、右側はJR小机駅までの数100mに住宅・農地が広がります。

鶴見川が氾濫した時に周囲堤が無ければ、溢水はJR小机駅付近まで水に漬かってしまうことが想像できます。流域センターの資料を参照すると、そう遠くない過去の様子が迫ってきます。

1.2.高床式

競技場は7階建てで、4階以上が観客席です。1階は駐車場ですが、溢水の貯留容積を減少させないために、1000本以上の柱で支える高床式(ピロティ方式)です。

競技場は7階建てで、4階以上が観客席です。1階は駐車場ですが、溢水の貯留容積を減少させないために、1000本以上の柱で支える高床式(ピロティ方式)です。

競技場の下まで進むと沢山の柱が確認できます。その一本に物差しが書かれ、計画高水位8.57m、過去最大水位5.90mと記されています。大人の身長の3倍ほどの高さまで溢水が届いた記録で、遊水地の機能を実感できます。貯留の頻度は、平均して年1回以上になるそうです。

1.3.囲繞(いにょう)堤と越流堤

以下は、川に近づくとはっきり観察できます。

以下は、川に近づくとはっきり観察できます。

囲繞堤は、川と遊水地の間にある堤防です。

越流堤は、囲繞堤の一部を低くして増水時に川の水を引き流入させます。

減勢池は、越流堤を超えた水の勢いを削ぎますが、普段は中小鳥類などの憩の場になっています。

1.4.排水門

遊水地の下流側にあります。貯留した水は、川の減水を確認しながら少しずつ排水門から排水します。

遊水地の下流側にあります。貯留した水は、川の減水を確認しながら少しずつ排水門から排水します。

2.鶴見川流域センター

建物は、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所遊水地管理センターという長い名前を持ちます。その1・2階部分が流域センターで、平成15年9月にオープンします。設立の目的は 1.水害や震災などの災害時の防災活動拠点 2.鶴見川流域の環境や自然、歴史などにふれながらの交流や情報交換 3.総合学習にも役立つ拠点 です。

建物は、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所遊水地管理センターという長い名前を持ちます。その1・2階部分が流域センターで、平成15年9月にオープンします。設立の目的は 1.水害や震災などの災害時の防災活動拠点 2.鶴見川流域の環境や自然、歴史などにふれながらの交流や情報交換 3.総合学習にも役立つ拠点 です。

流域センターでは、鶴見川の防災、横浜市のハザードマップや洪水時の鶴見川の様子などをパネル展示しています。床には流域の大きな衛星写真、流域の生物を展示するミニ水族館、川の本のライブラリー、観察や作業用のワークルームが設けられています。子供連れの見学者も多く来場しています。

センター員の業務に余裕がある場合ですが、申し出ると屋上からの見学が可能です。屋上からは多目的遊水地が見渡せ、小机城址・亀の甲山などが間近に見えます。

ところで高い鉄塔の上には、降雨観測用レーダが設置されています。流域管理のために、1分間隔・250mメッシュで関東一円の降雨の様子を監視しているそうです。

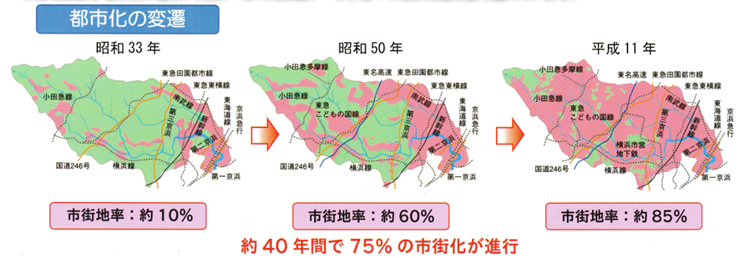

3.鶴見川流域の都市化

東京都町田市に端を発し、40km余を流れて横浜湾に注ぐ横浜市内唯一の一級河川です。近年は流域の都市化が進み(*1)、流域内人口は約188万人を数え、流域内人口密度8,000人/km2は全国109水系中第1位(平成16年1月現在)です。まさに街のど真ん中を流れています。

東京都町田市に端を発し、40km余を流れて横浜湾に注ぐ横浜市内唯一の一級河川です。近年は流域の都市化が進み(*1)、流域内人口は約188万人を数え、流域内人口密度8,000人/km2は全国109水系中第1位(平成16年1月現在)です。まさに街のど真ん中を流れています。

小机付近をを過ぎると流れを東から北に変え、支流も合流することから度々氾濫しています。下流側には港北区の一部、鶴見区が立地しますが、JR鶴見駅西口至近の三角交差点近くに、洪水警戒の案内板が設置されていて、思いを新たにしたことがあります。

小机付近をを過ぎると流れを東から北に変え、支流も合流することから度々氾濫しています。下流側には港北区の一部、鶴見区が立地しますが、JR鶴見駅西口至近の三角交差点近くに、洪水警戒の案内板が設置されていて、思いを新たにしたことがあります。

4.鶴見川分水化計画

洪水が頻発する理由は、この一帯を過ぎると

1.流れが二ヶ所で直角に変わる

2.河床勾配が小さく干満の影響が大きい

3.多くの支流や悪水堀からの土砂で川底が高くなる

4.一部の少し高い岩盤の川床が水流を阻害する

と古くから云われます。

江戸時代から瀬違・付洲浚など行なわれますが、根本的な問題解決はできません。このような状況下で実現しませんでしたが、抜本的な解決を求めて分水路・新川が幾度か計画(*2)されます。

4.1.天保の計画

大曲(多目的遊水地の少し下流側)付近より篠原小谷口・白幡村の中程を通り、西子安村方面へ抜ける水路と思われます。この幕府の計画に対し、流域予定の村からの反対陳情を幕府が了解して計画を取りやめます。

4.2.明治3年の計画

亀甲橋下流から篠原坊ヶ谷、篠原池、六角橋溜池を通り神奈川宿の瀧の橋に至る新川の計画が上がります。洪水から住民を救うと共に、いくつかの利も考えられました。神奈川県あて建白しますが、立ち消えたと思われます。

4.3.明治20の計画

大曲付近から篠原、六角橋を経て現滝の川へ行く、ほぼ明治3年の新川計画と同じ流路の分水路が立案されます。この建言はある程度実現性を帯びたらしいですが、計画の中心者の早世で立ち消えとなったようです。

5.参考

*1 「鶴見川多目的遊水地」 国土交通省関東地方整備局景品河川事務所 平成30年3月

*2 「港北百話」 編集:「古老を囲んで港北を語る」編集委員会 昭和51年3月25日

(2019年11月26日制作、2020年7月30日更新)