A.歩行記録

1.起点・終点 :東急田園都市線藤が丘駅・あざみ野駅(横浜市営地下鉄中川駅)

2.歩行距離 :約12.0km(約10.5km)

3.所要時間 :約4時間(約3時間半)(休憩、見学を除きます)

4.高低差 :42m(最高:57m(市が尾遺跡公園)、最低:15m(早淵川土手))

5.休憩場所 :市が尾遺跡公園、荏田猿田公園

B.主な観察点(*印付きの観察点はルート外あるいは参考)

01.藤が丘駅

02.もえぎ野公園*

03.もえぎ野ふれあい樹林*

04.医薬神社

社殿の右外側奥に地神塔などが祀られています。その一つに「左大山道」と刻まれています。

社殿の右外側奥に地神塔などが祀られています。その一つに「左大山道」と刻まれています。

境内の案内板に『当初の社殿は、一尺五寸四方の小祠で、昭和の初期に改造営したが、戦後に至って朽ち果てたため新社殿を再建し、昭和四十二年三月二十一日遷座奉祝祭を斎行した。その後土地区画整理事業により町並みが一変したため、社殿の向きを南向きに変えた』と記述されています。

この付近の往時の大山道を比定できていませんが、社殿は東向き、現在の地神塔などと同じ向きで大山道に面して、あるいは多少離れて鎮座していたと想像しています。

05.一里榎*

06.みたけ台公園(祥泉院遺跡)

07.祥泉院

境内に万葉歌碑が建立されています。刻まれている和歌は次の二首(*1)。於由の添え書きにある「都筑郡」が記録に現れる最初と言われますが未確認です。

わが行きの息衝くしかば足柄の峰延ほ雲を見とと偲はね 巻20-4421

右(上)の一首は、都筑郡の上丁服部於由のなり。

わが背なを筑紫へ遣りて愛しみ帯は解かななあやにかも寝も 巻20-4422

右(上)の一首は、妻服部呰女のなり。

同じ二首を刻んだ万葉歌碑は、横浜市旭区の白根不動尊境内にも建立されています。白根不動尊と通称しますが、明治42年に神仏分離のため白根神社と改まっています。それはさておき、武蔵国都筑郡の広がりを実感できます。

同じ二首を刻んだ万葉歌碑は、横浜市旭区の白根不動尊境内にも建立されています。白根不動尊と通称しますが、明治42年に神仏分離のため白根神社と改まっています。それはさておき、武蔵国都筑郡の広がりを実感できます。

*1 日本古典文学大系「萬葉集四」 岩波書店発行

08.杉山神社*

09.谷本川(鶴見川)

10.田園の憂鬱由縁の地

横浜上麻生道路中里学園入口交差点に「田園の憂鬱由縁の地」碑が建立されています。明治生まれの小説家佐藤春夫の代表作「田園の憂鬱」が、この辺りを舞台にして誕生したことを記念するものです。佐藤が都筑郡中里村宇鉄(現横浜市青葉区鉄町)に移るのは1916(大正5)年、当時24歳、都会から逃避して武蔵野の面影を残す片田舎で生活するためです。

横浜上麻生道路中里学園入口交差点に「田園の憂鬱由縁の地」碑が建立されています。明治生まれの小説家佐藤春夫の代表作「田園の憂鬱」が、この辺りを舞台にして誕生したことを記念するものです。佐藤が都筑郡中里村宇鉄(現横浜市青葉区鉄町)に移るのは1916(大正5)年、当時24歳、都会から逃避して武蔵野の面影を残す片田舎で生活するためです。

『広い武蔵野が既にその南端になつて尽きるところ、それが漸くに山国の地勢に入らうとする変化――言はば山国からの微かな余情を湛へたエピロオグであり、やがて大きな野原への波打つプロロオグででもあるこれ等の小さな丘は、目のとどくかぎり、此処にも起伏して、それが形造るつまらぬ風景の間を縫うて、一筋の平坦な街道が東から西へ、また別の街道が北から南へ通じて居るあたりに、その道に沿うて一つの草深い農村があり、幾つかの卑下つた草屋根があつた。それはTとYとHとの大きな都市をすぐ六七里の隣にして、譬へば三つの劇しい旋風の境目に出来た真空のやうに、世紀からは置きつ放しにされ、世界からは忘れられ、文明からは押流されて、しよんぼりと置かれて居るのであつた。』

長い引用ですが、碑の前で100年前の風景が彷彿するでしょうか。

『この村に帰省してゐた女学生、それはY市の師範学校の生徒で、この村で唯一の女学生は、夏の終りに、彼の妻と友達になつたが、間もなく喜ばしさうにその学校のある都会へ彼の妻をとり残して帰つて行つた。』

碑に「知人 金子美代子建立」とも刻まれているのが、この女学生です。

*1 「田園の憂鬱」 佐藤春夫著 青空文庫発行

*2 「青葉のあゆみ」 郷土の歴史を未来に生かす事業実行委員会編集 平成21年10月1日発行

11.鉄神社

12.稲荷前古墳群

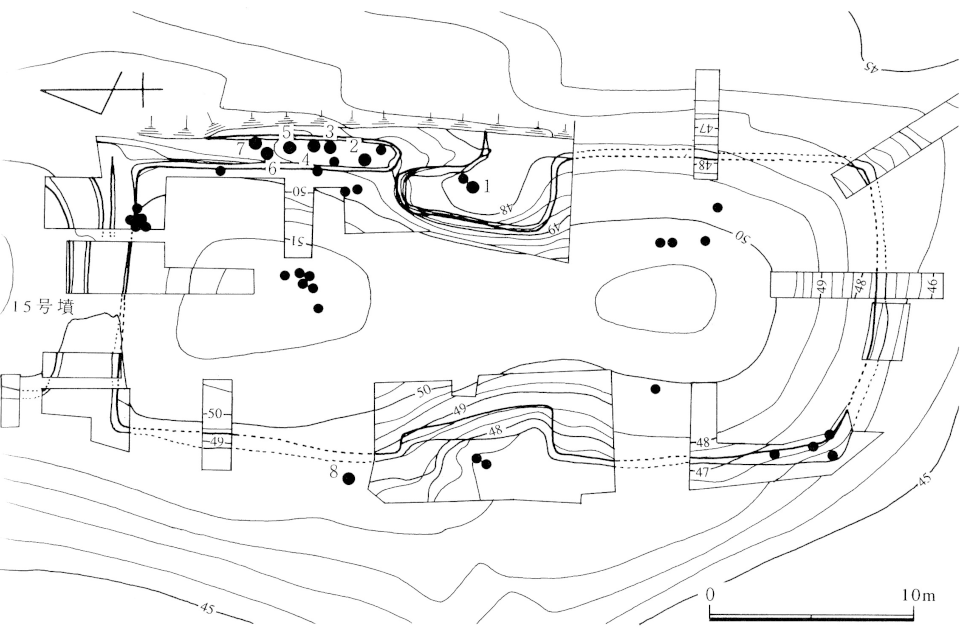

現在は15~17号墳の3基が保存されています。見学路や案内板が整備され、いつでも見学できます。

現在は15~17号墳の3基が保存されています。見学路や案内板が整備され、いつでも見学できます。

東急田園都市線は、昭和40年代始めから丘と雑木林の農村地帯の宅地化を促します。横浜市は横浜市域北部埋蔵文化財調査委員会を組織し、分布実態調査団を編成して調査します。

1967(昭和42)年、谷本川(鶴見川中流部)流域の稲荷前の地で古墳群が発見されます。鶴見川下流域の前期古墳は知られていましたが、この発見がこの地域の独自勢力の存在を示します。

二次にわたる発掘調査で、前方後円墳2基、前方後方墳1基、円墳4基、方墳2基の古墳9基と、3群9基の横穴墓からなる古墳群が明らかになります。後に方墳1基が追加され、横穴墓群はなお数基が存在したようです。

その中で首長墓と考えられる古墳の築造順序が吟味され、首長墓の系列は4世紀代から5世紀初頭ないし前半までと考えられるようになります。5世紀中頃以降は、この地域の首長3代が朝光寺原古墳群に葬られたと理解されるようになります。

*1 「かながわ遺跡めぐり」 編集:神奈川県考古学会 発行所:多摩川新聞社 発行日:1999年8月5日

13.薬王寺*

14.大場諏訪神社*

15.大場かやのき公薗*

16.禅当寺公園

17.八雲神社*

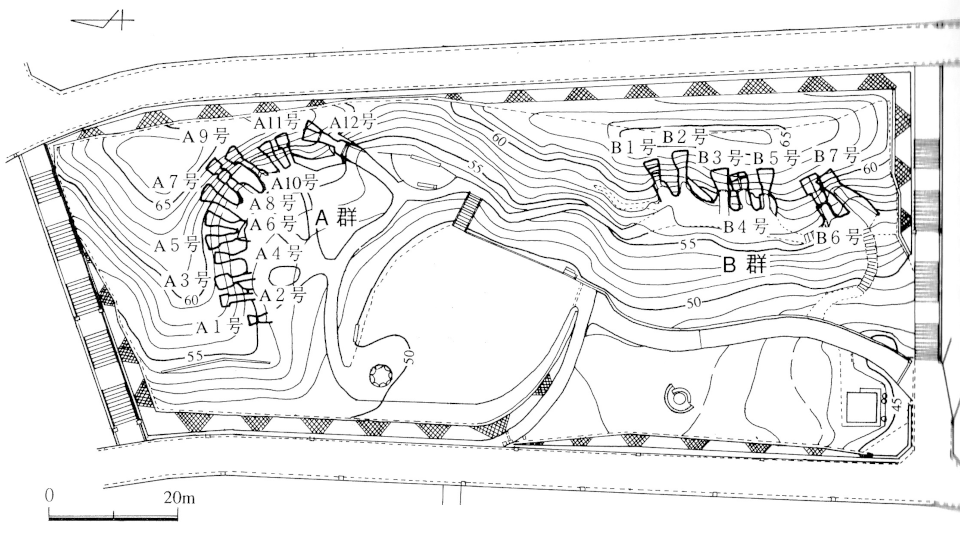

18.神奈川県史跡・市が尾横穴古墳(横穴墓)群

横穴古墳群は、出土した土器から7世紀前葉・中葉の築造と推定されています。市ヶ尾遺跡公園として整備されていて、いつでも観察できます。

横穴古墳群は、出土した土器から7世紀前葉・中葉の築造と推定されています。市ヶ尾遺跡公園として整備されていて、いつでも観察できます。

1933(昭和8)年、土地所有者が開墾中に見付けて連絡、神奈川県が直ちに調査して17基の横穴古墳を発見しました。

1965(昭和31)年夏、横浜市・神奈川県共催で組織的な調査を行いました。横穴古墳を再発掘し、付近に存在した車塚・双子塚、大場衛門谷横穴古墳群、鹿ケ谷遺跡も発掘しました。

数100mの範囲に点在する横穴古墳は、新たに発見された2基を加えて20基とになりました。各横穴古墳は前庭部を伴ないました。数基からなるまとまりの存在も確認されて有力家族の集合と理解されました。そして形成時期や規模・構造の差も明らかになりました。

その後の発見・発掘調査で地域の様相も一層明らかになりましたが、一方で前述の横穴古墳の多さにみあう集落址が発見されないなどの課題が残っています。

*1 「緑区史通史編」 編集:緑区史編集委員会 発行日:平成5年2月28日

*2 「かながわ遺跡めぐり」 編集:神奈川県考古学会 発行所:多摩川新聞社 発行日:1999年8月5日

19.竹下地蔵堂

20.市が尾駅

21.朝光寺*

22.朝光寺遺跡*

23.荏田富士塚公園

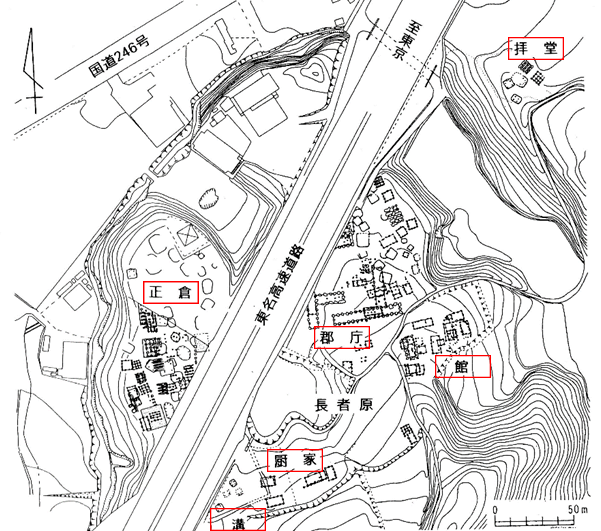

24.荏田猿田公園(長者原遺跡・都築郡衙跡)

長者原遺跡は、東名高速道路を挟んだ東西・南北200mの広さです。新編武蔵風土記稿には「長者丸」と記され、東西二つの丘が並んでいましたが、一部は失われています。

長者原遺跡は、東名高速道路を挟んだ東西・南北200mの広さです。新編武蔵風土記稿には「長者丸」と記され、東西二つの丘が並んでいましたが、一部は失われています。

遺跡の特徴は40,000平方メートルに渡る計画的かつ大規模な整地を施していることです。これだけでも普通のムラでないとわかります。有礎式や長大な掘立柱建物が、数時期に渡り方向をそろえ場所をちがえて整然と配置されていて、他の都筑の遺跡では例がありません。しかも「都」の墨書土器や青磁・灰釉陶器という上質の焼きもの、さらに円形硯などが使われています。遺構・遺物の優秀さは、ここが「都筑郡衙」であったことを裏付けています。

郡衙は東側の長大な建物「郡庁」が中心になりました。郡庁の北側に「正倉」がならび、南側には郡司などが住む「館」や生活をまかなう「厨家」が配置されていました。西側の台地上は生活の場ではなく、正倉がたちならぶ倉庫地区でした。倉ははじめの掘立式から、後に有礎式へと変化します。南端の溝で囲まれた内部の竪穴は、郡司たちにつかえる下人たちの住居でしょう。

2015(平成27)年、川崎市高津区の橘樹官衙(郡衙)跡(千年伊勢山台遺跡)や、その西側の影向寺遺跡から構成される「橘樹官衙遺跡群」が、川崎市初の国史跡に指定されました。

2015(平成27)年、川崎市高津区の橘樹官衙(郡衙)跡(千年伊勢山台遺跡)や、その西側の影向寺遺跡から構成される「橘樹官衙遺跡群」が、川崎市初の国史跡に指定されました。

長者原は古代郡衙の全体像を明らかにした重要遺跡ですが、現状が残念に思えてなりません。隣り合う郡衙跡が揃って国指定史跡になっていたかも知れないことを思うと。

*1 「緑区史通史編」 編集:緑区史編集委員会 発行日:平成5年2月28日

*2 「鶴見川流域の考古学」 著者:坂本彰 発行所:百水社 発行日:2005年1月20日

25.江田駅

26.小黒谷地蔵堂

27.荏田城址

28.荏田宿案内

29.常夜灯

30.荏田第一公園

31.真福寺

32.荏田富士塚*

33.剣神社*

34.荏田宿案内

35.荏田下宿庚申塔

36.霊泉の滝

37.老馬鍛冶山不動

38.烏山公園*

39.中川駅*

40.観福寺

41.驚神社

42.西勝寺

43.赤田西公園*

44.市民ギャラリ―*

45.あざみ野駅

2.4.備考

(2019年2月24日制作)