2.8.地域の特徴:高島台下の旧東海道

神奈川台関門跡で旧東海道を逸れて高島台に上ります。再び旧東海道に戻るのは本覚寺を過ぎてからになります。この間の旧東海道は400mほどですが、浮世絵に描かれた「さくらや(現田中屋)」など、興味ある路上観察対象があります。

「さくらや」は中ほどに位置するので、往復400mほどの距離です。ルートには含めていませんが、立ち寄ることをお勧めします。

2.8.1.田中屋(元さくらや屋)

かつて神奈川宿は二軒の本陣を挟んで旅籠屋が建ち並びます。旅籠屋が切れると、海岸沿いの平地を進んできた旅人は難所神奈川台に差し掛かり、宿場外れまで続く茶屋を目にします。

かつて神奈川宿は二軒の本陣を挟んで旅籠屋が建ち並びます。旅籠屋が切れると、海岸沿いの平地を進んできた旅人は難所神奈川台に差し掛かり、宿場外れまで続く茶屋を目にします。

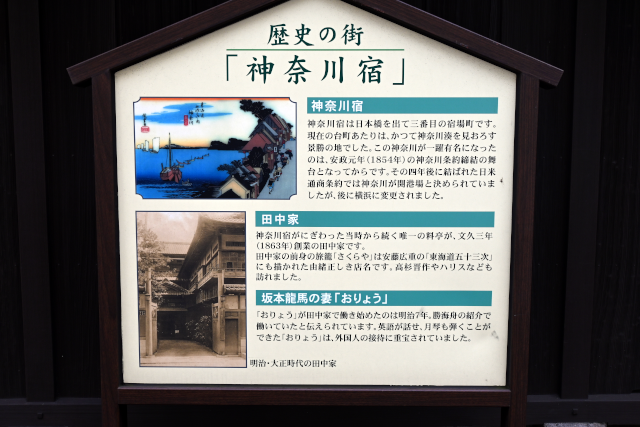

歌川広重「東海道五十三次・神奈川」は神奈川台の峠付近を描きますが、奥から2軒目の看板に「さくら屋」と書かれています。この茶屋が現在の「田中屋」です。

歌川豊国「東海道神名川」は、さくら屋前を通過する大名行列を描きます。

上り下りの大名行列や庶民がひっきりなしに行き交ったことでしょう。

2.8.2.1.お龍、坂本龍馬の妻

田中屋の塀に掲げられた駒札に、『「おりょう」が田中家で働き始めたのは明治7年。勝海舟の紹介で働いていたと伝えられています。英語が話せ、月琴も弾くことができた「おりょう」は、外国人の接待に重宝されていました。』と書かれています。

田中屋の塀に掲げられた駒札に、『「おりょう」が田中家で働き始めたのは明治7年。勝海舟の紹介で働いていたと伝えられています。英語が話せ、月琴も弾くことができた「おりょう」は、外国人の接待に重宝されていました。』と書かれています。

各種資料を突き合わせると、明治7年から1年ほどを田中屋で働いた蓋然性が高く、紹介者は勝海舟と思われます。お龍に関する主な出来事を以下に列記します。

天保12(1841). 6. 6 お龍、京都府下京区で誕生。青蓮院宮家の侍医楢崎将作の長女

嘉水 6(1853). 6. 3 黒船4艘が浦賀に来航

安政 6(1859). 5.28 神奈川、長崎、箱館(函館)が開港

文久 2(1861). 6.20 お龍(23歳)、父病死で一家落魄

元治元(1864). 5. お龍(24歳)、京都で龍馬(30歳)と出会う

8. 1 お龍・龍馬、内祝言

この間、お龍は京都・鹿児島・長崎・下関にて龍馬と、あるいは単独で過ごします

英語を修得したかは不明ですが、月琴は長崎滞在中に教わっています

慶応 2(1866). 1.23 京都伏見寺田屋滞在の龍馬(32歳)ら、深夜に襲撃される

入浴中のお龍、察知して通報、龍馬負傷するも薩摩藩屋敷に潜伏

慶応 2(1866). 3. 4 西郷吉之助らの勧めで龍馬・お龍は傷治療を兼ねて鹿児島に出船

慶応 2(1866). 6. 4 夫妻、鹿児島を出船。お龍は長崎で下船、龍馬知人宅で過ごす

龍馬は長州で下船、長州藩主毛利敬親と拝謁

慶応 3(1867). 2.10 お龍、龍馬に伴い下関に戻る

慶応 3(1867).春 龍馬夫妻、長府藩士宅滞在

慶応 3(1867). 3. 6 龍馬夫妻、下関伊藤家で催した歌会に参加、龍馬の和歌が2席に入選

下旬 龍馬、お龍を下関伊藤家に預け長崎へ向かう

慶応 3(1867). 9.20 龍馬(33歳)、下関伊藤家に突然姿を現し、再び京へ向かう

お龍との永遠の別れとなる

慶応 3(1867).10.14 大政奉還

慶応 3(1867).11.15 龍馬(33歳)ら、暗殺される

明治 6(1873).10 お龍(33歳)、東京へ向かう

明治 7(1874) お龍、神奈川の料亭で仲居として働く。西村松兵衛に再会

明治 8(1875). 7. 2 お龍(35歳)、西村松兵衛(30歳)に入籍

明治39(1906). 1.15 お龍(66歳)没

お龍の墓は、神奈川県横須賀市大津にある浄土宗寺院・宮谷山信楽寺にあります。墓碑に「贈正四位阪本龍馬之妻龍子之墓」と刻まれています。短い期間を龍馬の妻として過ごし、後に西村松兵衛と再婚、西村ツルとして横須賀でその一生を終えます。

お龍の墓は、神奈川県横須賀市大津にある浄土宗寺院・宮谷山信楽寺にあります。墓碑に「贈正四位阪本龍馬之妻龍子之墓」と刻まれています。短い期間を龍馬の妻として過ごし、後に西村松兵衛と再婚、西村ツルとして横須賀でその一生を終えます。

2.8.3.大綱金刀比羅神社

社伝は平安末期の創立としますが、1641(寛永18)年3月の勧請、翌年9月の創立が記録に残るところです。当初は勝軍飯綱大権現と称して、現境内の裏山の飯綱山(現高島台)にありました。

社伝は平安末期の創立としますが、1641(寛永18)年3月の勧請、翌年9月の創立が記録に残るところです。当初は勝軍飯綱大権現と称して、現境内の裏山の飯綱山(現高島台)にありました。

1776(安永5)年に再建、40年後に社殿老朽化のために山の中腹に社殿を移設したのが、現在の境内地になります。1846(弘化3)年11月に新殿を造営しています。1869(明治2)年6月に大綱神社と改称、1909(明治42)年五5月に境内末社の琴平神社を本殿に合祀します。1910(明治43)年8月の大雨で背後の崖の崩壊で社屋は大破、翌年2月に再建をとげます。

現在、境内から裏山に上れませんし本殿が再建されていませんが、江戸名所図会に描かれた様子は留めています。往時は目の前が海で、沖行く船人がヤマアテ(目印)に用いて深く信仰されたと思われます。

2.8.3.1.神奈川一里塚跡

神奈川一里塚は大綱金刀比羅神社前にありましたが、今は痕跡すら残りません。江戸名所図会は、通常、左右一対の一里塚を片側しか描いていませんが、片側しかな観たのでしょう。

江戸日本橋からの一里塚を以下に示します。神奈川は7里(約28Km)です。京都に向かう人は、第1日目の夜を保土ヶ谷宿か小塚宿で過ごしますが、終わり近くになって難所神奈川台を上り始めることになります。

1里 芝金杉橋 東京都港区芝大門2丁目付近

2里 品川八ツ山 東京都品川区北品川1丁目付近

3里 大森 東京都大田区大森東1丁目付近

4里 六郷 東京都大田区東六郷3丁目付近

5里 市場 横浜市鶴見区市場下町、横浜市史跡

6里 東子安 横浜市神奈川区子安通3丁目

7里 神奈川 横浜市神奈川区台町

8里 保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区保土ヶ谷2丁目

9里 品濃 横浜市戸塚区平戸四丁目、神奈川県史跡

10里 戸塚 横浜市戸塚区吉田町

11里 原宿 横浜市戸塚区原宿2丁目

12里 藤沢 藤沢市西富1丁目

日本橋から戸塚までの区間で、往時の様子を留めるのは品濃一里塚(写真右)のみです。左右一対が揃い、一里塚がどんなものかを知ることができます。

日本橋から戸塚までの区間で、往時の様子を留めるのは品濃一里塚(写真右)のみです。左右一対が揃い、一里塚がどんなものかを知ることができます。

市場一里塚(写真左)は片側が残りますが、往時とは様子が異なるようです。

他は案内、もしくはモニュメントで一里塚のあったことを伝えます。

2.8.4.参考

*1 「金川砂子」 武相考古会 昭和5年4月1日 国会図書館ディジタルコレクション

*2 「江戸名所図会(上)より神奈川臺」 評論社 1996年12月20日

*3 「明治前期測量彩色地図 神奈川驛および神奈川青木町及羽澤村」 1881年測図

*4 「資料が語る坂本龍馬の妻お龍」 鈴木かほる 新人物往来社 2007年12月10日

(2020年4月7日制作、10月7日更新)