2.3.地域の特徴:高島台周辺

2.3.1.地名の変遷

高島台は、昭和7年の町界町名整理事業施行に伴い、旧青木町字台町の一部から新設されます。

高島台は、昭和7年の町界町名整理事業施行に伴い、旧青木町字台町の一部から新設されます。

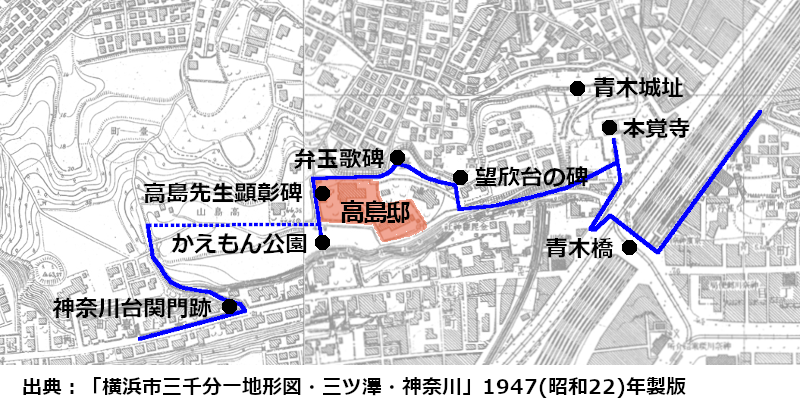

かつて旧東海道五十三次神奈川宿京方は、橘樹郡神奈川町大字青木です。横浜開港期に鉄道用地埋め立て事業などを興した高島嘉右衛門の邸宅がこの地にあったことから、通称高島山と呼ばれていました。

2.3.2.神奈川台関門跡

旧東海道から高島台への上り口に関門跡があります。ただし前掲図によれば、往時の高島台への往来は青木橋側からのみのようで、関門跡側からの道はなかったようです。

2.3.2.1.神奈川台関門

1858(安政5)年、徳川幕府は欧米各国と通商条約、いわゆる「安政の五か国条約」を締結、翌年に横浜などが開港します。

1858(安政5)年、徳川幕府は欧米各国と通商条約、いわゆる「安政の五か国条約」を締結、翌年に横浜などが開港します。

条約には「居留地の周囲に関門を設けず、出入を自在にする」という主旨の条文があります。しかし開港直後に外国人殺傷事件が頻発したため、英国総領事と神奈川奉行は治安維持のために関門を設けることで合意、直ちに関門7か所、番所10か所を設けます。

関門の1カ所が神奈川台下(神奈川台関門)です。他に西子安村・戸部村字石崎・吉田橋脇・海岸通四丁目渡船場入口・石川中村・西の橋。番所は西子安村・宮ノ河岸・暗坂上・石崎・吉田橋脇・海岸通渡船場・六郷渡船場・石川中村・西ノ橋です。それぞれに衛視を配置、通行人を看視します。六郷渡船場を除けば東海道筋、開港場周辺です。

1871(明治4)年9月、関門・番所は役目を終えて撤廃されます。

2.3.2.2.参考・鶴見橋関門旧跡案内

旧東海道鶴見橋南詰に鶴見橋関門旧跡があります。案内の一部を次に掲載しますが、内容は神奈川台関門の碑文と内容は異なる部分があります。

旧東海道鶴見橋南詰に鶴見橋関門旧跡があります。案内の一部を次に掲載しますが、内容は神奈川台関門の碑文と内容は異なる部分があります。

『鶴見橋関門は、万延元年(1860)4月に設けられ、橋際のところ往還幅4件(約7メートル)を除き左右へ杉材の角柱を立て、大貫を通し、黒渋で塗られたものでした。

文久2年(1862)8月、生麦事件の発生により、その後の警備のために、川崎宿から保土ヶ谷宿の間に、20か所の見張番所が設けられました。鶴見村には、第5番の番所が鶴見橋際に、その出張所が信楽茶屋向かいに、また、第6番の番所が今の京浜急行鶴見駅前に設けられました。

明冶時代に入り世情もようやく安定してきましたので、1871(明治4)年11月、各関門は

廃止されました。なお第5番・第6番の御番所は1867(慶應3)年に廃止されています』。

2.3.3.高島先生顕彰碑

2.3.3.1.易聖高島嘉右衛門

幕末から明治時代の実業家ですが、高島易断の創始者で易聖と云われます。

幕末から明治時代の実業家ですが、高島易断の創始者で易聖と云われます。

ある時、事業の資金繰りに困った嘉右衛門は、外国人相手に御禁制の小判密売を行ない、それが発覚して捕えられます。6年間を獄中生活を送りますが、たまたま畳の下に隠してあった1冊の易本(易経)から易占を研究、高島易断の素地をつくります。

隠棲すると、かつて素地をつくっておいた易学の探究に努め、高島易断を創始します。易占を請うものが絶えなかったと云われます。

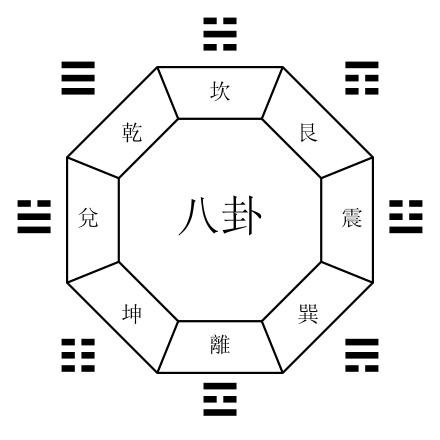

四書五経は中国文化の象徴とも云えますが、その一つが易経です。

古代中国の殷時代は亀卜、亀の甲羅に熱を加えて生じるヒビの形状で占ないます。周時代にも亀卜は続きますが、周王朝には占筮が伝わります。いずれも用いられますが、格式は亀卜が上位です。やがて予言に根拠や原理を求めるようになって、占筮が優位を占めることになります。

占筮は50本の竹ひごのようなもの、すなわち筮竹を使って卦を立て、陰陽の組み合わせで吉凶を占ないます。陽性の極大を乾、陰性の極大を坤、この間の組み合わせが8×8=64卦になります。四文字熟語の乾坤一擲は、ここに語源があります。

2.3.3.2.高島先生顯(*1)彰碑

呑象高島嘉右衛門先生ハ 壮年明治維新ノ風雲ニ際 會シ志ヲ國運ノ興隆ニ致

呑象高島嘉右衛門先生ハ 壮年明治維新ノ風雲ニ際 會シ志ヲ國運ノ興隆ニ致

シ近代産業ノ先駆ヲ爲シ 就中横浜市發(*2)発展ノ基礎ヲ 築ケル功績大ナリ殊ニ其

ノ經綸ノ易理ニ鍳テ實踐 セラレシハ最モ偉ナリト 稱スベシ仍チ先生幼ヨリ

周易ヲ喜ビ研鑽倦ズ其ノ 堂奥ニ參祭ジ是ガ功ト利ト ヲ公益ニ顯揚セラレ其ノ

學ト術トハ大成シテ高島 易断ノ著トナル傅ヘテ五 十年茲ニ其ノ稿成ルノ地

ニ記念ノ碑ヲ建ツ

昭和三十一年五月吉日

汎日本易學協會

注1 顯の糸は一つ

注2 發の頭部は業の上部

2.3.4.本覚寺(アメリカ領事館跡)

2.3.4.1.山門(本覚寺)

2.3.4.2.岩瀬肥後守忠震顕彰碑(本覚寺)

碑には横浜開港之首唱者と刻まれています。肥後守は、幕末の幕府の国際外交を推進した政治家の一人。1857(安政4)年、全権委員として日米通商条約締結の交渉に当たる。しかし第14代将軍(徳川家茂)継嗣問題で井伊直弼大老と衝突して失脚、1861(文久元)年7月、44歳の若さで他界。横浜開港の恩人として井伊直弼が良く知られますが、肥後守ももっと知られて良いでしょう。

2.3.4.3.アメリカ領事館跡碑(本覚寺)

2.3.5.高島台から見えた景色

往時の地図で確認すると、海の中を弧を描いて鉄道が延びています。見てきたたように解説します。

往時の地図で確認すると、海の中を弧を描いて鉄道が延びています。見てきたたように解説します。

「足もとに見えるのが三宝寺の甍です。切通に架かる青木橋が見えますが、品川の八山橋と共に日本最初の跨線橋です。見えている乗車場は神奈川駅です。少し先に架かる橋は月見橋、後(1843年)に松本俊介「Y市の橋」に描かれますが、まだ海の中(現横浜駅北東口至近)にあります。横浜駅(現桜木町駅)は弧の終わり辺りになります。

左から右を続く街道が東海道、芝生村から横浜道が開港場に延びます」。

2.3.6.参考文献

*3 横浜市市民局総務部住居表示課/編「横浜の町名」 横浜市市民局総務部住居表示課 1996年12月

*1 「神奈川台関門」

*2 「旧神奈川台関門碑・裏面」

*1 川口正英「明治の「横浜の人」」 1985年1月20日 ㈱ブックスニ宮

*2 竹内照夫「四書五経」 1965年6月10日 平凡社

*3 WikiWand「八卦図」

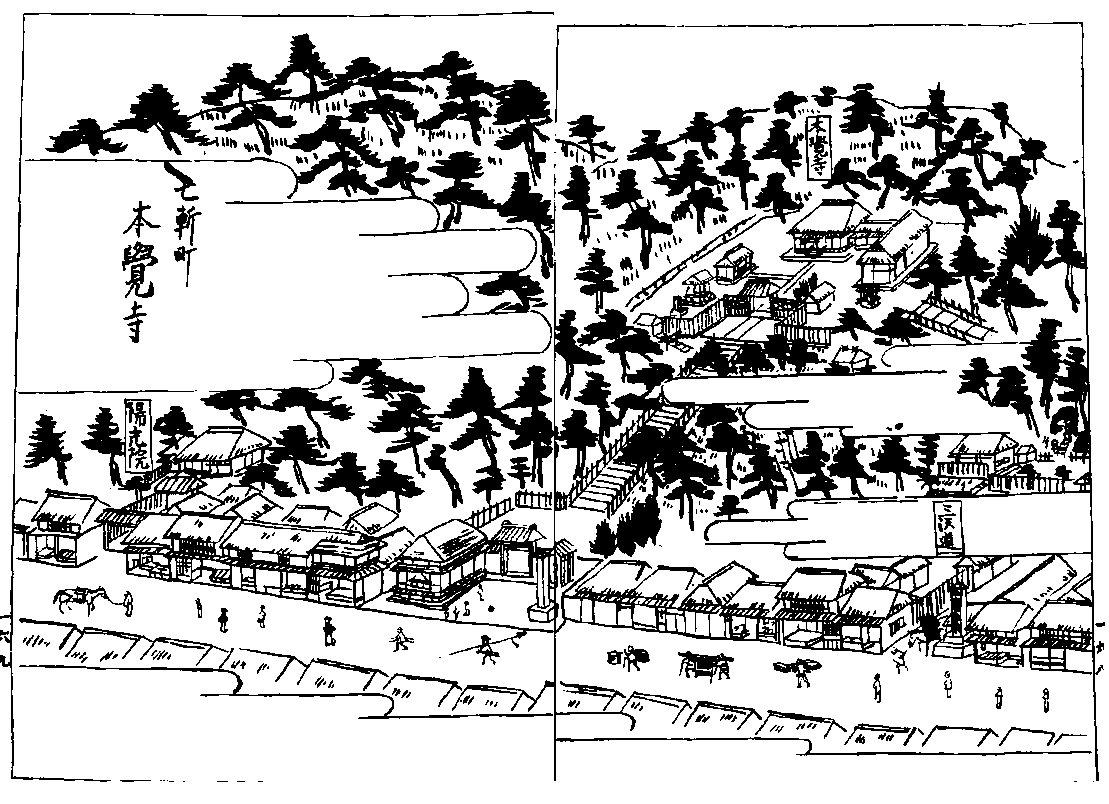

*1 「金川砂子」 武相考古会 昭和5年4月1日 国会図書館ディジタルコレクション

*1 「江戸名所図会(上)より神奈川臺」 評論社 1996年12月20日

*1 「金川砂子」 武相考古会 昭和5年4月1日 国会図書館ディジタルコレクション

*4 明治前期測量彩色地図「神奈川驛および神奈川青木町及羽澤村」 1881年測図

(2020年4月7日制作)