3.2.地域の特徴:三ツ沢檀林道(旧東海道経由)の推定

3.2.1.三ツ沢檀林

檀林とは僧侶の養成機関、宗派の学問所のことです。

檀林とは僧侶の養成機関、宗派の学問所のことです。

1720(享保5)年9月4日、幕府の許可を得て豊顕寺に法華宗の檀林が開講します。往時の境内は現在の5倍ほどの広さがあり、力を合せて山を切り拓き渓を埋め、5年を費やして完成します。

学舎は講堂・本院寮・玄講寮・集講寮・條溝寮の5棟、学寮は自寮14棟・長屋7軒、学徒は常に300人(*2は学舎5棟、学寮25棟、学徒は常に300人を下らぬ)と盛況を極めます。

1858(安政5)年に客殿・庫裡を再建し、集講寮やその他の建造物を増築して一層宏大な規模を誇るに至ります。

ところが1870(明治4)年、1885(明治18)年に火災で学寮数棟を焼失、1923(大正12)年9月1日の関東大震災で被災、残る建物の殆どを倒壊によって失い、遂に廃絶するに至ります。

檀林は盛況当時から桜の名所として名高く、観桜の人々が次から次へと押し寄せたと伝わります。ところが1945(昭和20)年5月29日の第二次世界大戦の横浜大空襲により全焼してしまいます。

一時、往昔の桜の名所を再び出現させるために苗木を植林します。いま春先は、古木が花を咲かせますが、かつての賑わいが蘇ったかは定かでありません。ただ静謐な雰囲気が古刹らしさを感じさせます。

3.2.2.檀林遺構

往時の鐘楼の位置に基壇が残ります。その向こう側は広範囲に削平されていて、談合所の跡と思われますが、基壇などは見当たりません。

往時の鐘楼の位置に基壇が残ります。その向こう側は広範囲に削平されていて、談合所の跡と思われますが、基壇などは見当たりません。

ここは図に描かれていませんが、低い石段の奥に正方形の石畳が残ります。一部剥がれた部分からモルタルが覗いているので、新しい建物と思われます。

ここは図に描かれていませんが、低い石段の奥に正方形の石畳が残ります。一部剥がれた部分からモルタルが覗いているので、新しい建物と思われます。

ここも図には描かれていませんが、「南無妙法蓮華経」と刻まれた題目塔です。後方のフェンスが現在の豊顕寺の境界と思われます。

ここも図には描かれていませんが、「南無妙法蓮華経」と刻まれた題目塔です。後方のフェンスが現在の豊顕寺の境界と思われます。

3.2.3.檀林道に関係すると思われる旧跡など

檀林道には、神奈川本覚寺脇から現松本町経由と旧東海道経由があったと云われます。ここでは旧東海道経由に限定します。

檀林道には、神奈川本覚寺脇から現松本町経由と旧東海道経由があったと云われます。ここでは旧東海道経由に限定します。

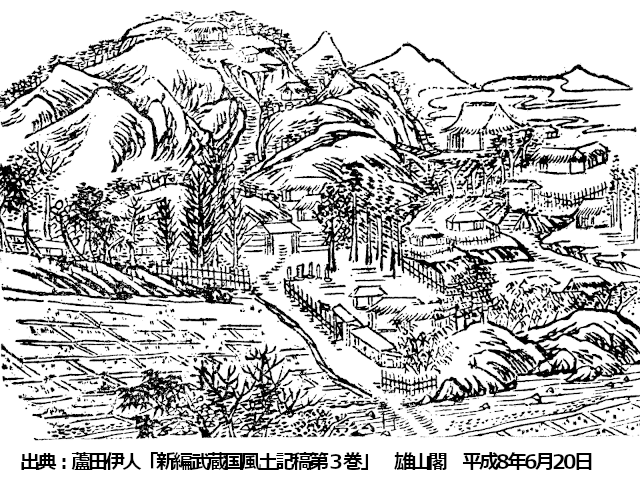

武蔵国風土記稿の豊顕寺図(上図)では、寺前から山に向かって道が続きます。現状に当てはめると、道の右側が檀林跡、左側が墓域、山の向こうは三ツ沢公園から三ツ沢公園前交差点になります。

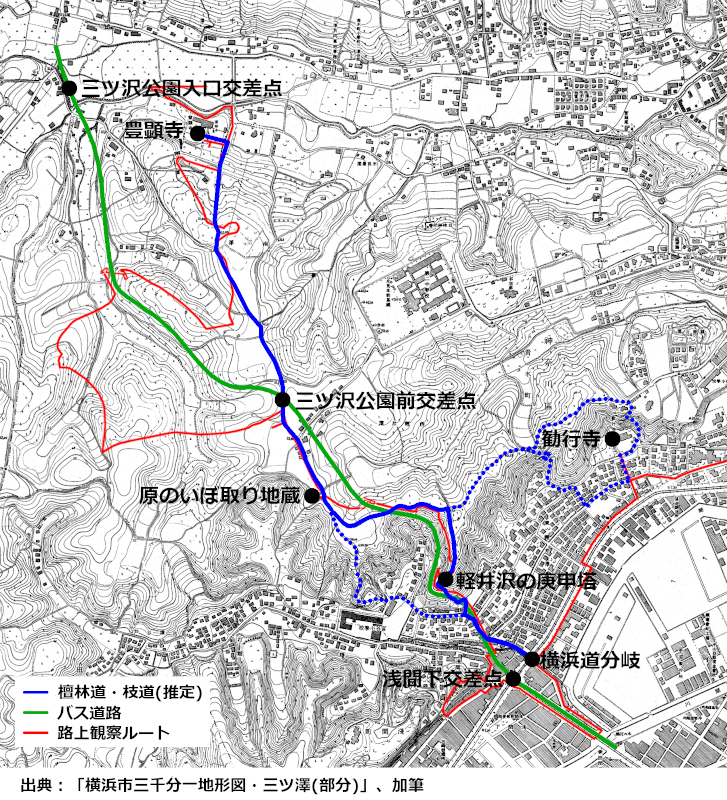

交差点からは横浜市平沼記念体育館前の旧道を進みます。バス通りに戻る手前に「原のいぼ取地蔵」、そこに「つ沢道」と読める道標残欠があります。

交差点からは横浜市平沼記念体育館前の旧道を進みます。バス通りに戻る手前に「原のいぼ取地蔵」、そこに「つ沢道」と読める道標残欠があります。

道なりにバス通りを歩道橋で反対側へ、そのまま自動車学校脇を進みます。古道は特別な場合を除いて急角度に曲がったりしません。この間の標高差もそれ程なかった推定します。軽井沢古墳跡を通過すると下りになります。

「軽井沢の道標残欠」は、青面金剛と堅牢地神塔と共にあって、昔から位置を変えていないとの案内があります。現在のバス通りより10mほど高く、古道はその高さを通過していたと推定できます。

「軽井沢の道標残欠」は、青面金剛と堅牢地神塔と共にあって、昔から位置を変えていないとの案内があります。現在のバス通りより10mほど高く、古道はその高さを通過していたと推定できます。

少しバス通りに戻り、坂を下り終わると旧東海道・横浜道分岐に突き当たります。

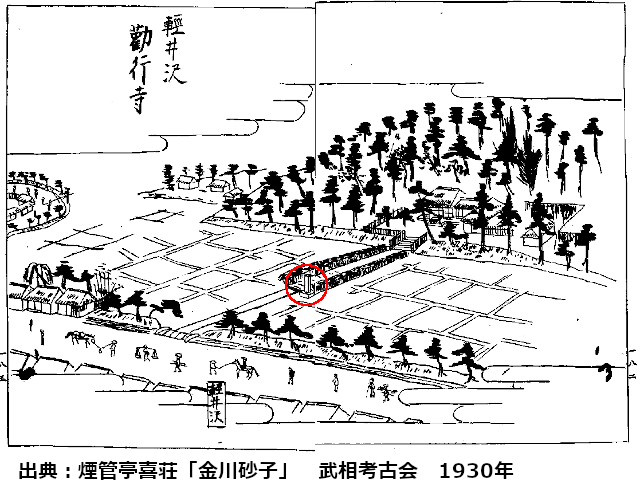

勧行寺は、旧東海道沿いに立地する豊顕寺住職の隠居寺です。題目石台石に「是より三沢檀林江凡十餘丁」と刻まれています。豊顕寺とは、1.3~1.4㎞ほど離れていることになります。

勧行寺は、旧東海道沿いに立地する豊顕寺住職の隠居寺です。題目石台石に「是より三沢檀林江凡十餘丁」と刻まれています。豊顕寺とは、1.3~1.4㎞ほど離れていることになります。

金川砂子の図では、門前に題目石が据えられているように見えます。人々が行きかっている道が旧東海道になります。

3.2.4.檀林道の推定

基にする地図は、1947(昭和22)年印刷の「横浜市三千分一地図」です。これ以前の詳細地図を知りませんし、古道の俤は留めていると想像しています。

基にする地図は、1947(昭和22)年印刷の「横浜市三千分一地図」です。これ以前の詳細地図を知りませんし、古道の俤は留めていると想像しています。

推定に重要な旧跡に、軽井沢と原のいぼ取地蔵脇に檀林道案内と推定できる道標残欠を重視しました。

3.2.5.参考文献

*1 「横浜市三千分一地形図・三ツ澤」 1929(昭和4)年実測、1947(昭和22)年製版

*2 横浜市教育委員会文化財課「横浜の古道」 平成8年3月31日増補改訂

*3 武内廣吉「武州久良岐郡地名考」 平成7年5月13日

*4 蘆田伊人「新編武蔵国風土記稿第三巻」 雄山閣 平成8年6月20日

*5 煙管亭喜荘「金川砂子」 武相考古会 1930年

(2020年4月18日制作)