2.地域の特徴

2.3.三渓園

2.3.1.三渓園

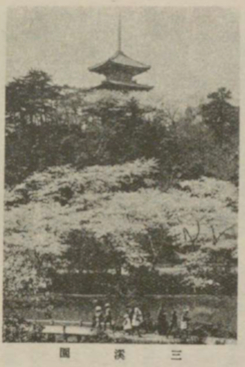

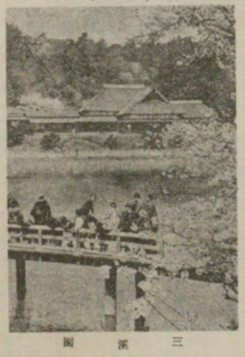

横浜を代表する観光地であり市民憩いの場でもある三渓園は、明治の大実業家にして美術愛好家の原三溪(富太郎)が、東京湾を望む本牧の地(17万5千平方m)に造園した、池泉回遊式の純日本式庭園です。大きな池の周囲は起伏に富んで、関西や鎌倉などから歴史的建造物等が移築され、四季折々の花がそれらを彩ります。折に触れて開催される観梅会、観桜会、観蓮会、蛍の夕べ、観月会などは、日頃見られない特別な表情を垣間見せてさらに興を増します。

1902(明治35)年頃、三渓園の造成が始まり、1906(明治39)年5月1日に公開されます。その時、門柱には和文と英文で「遊覧御随意 三渓園」と掲示され、昼夜を分かたず人々は自由に園内を楽しみます。一般公開された外苑は1914(大正3)年に、私庭の内苑は1922(大正11)年に完成します。三溪の存命中は新進芸術家の育成・支援の場となり、後に大家と呼ばれるようになる前田青邨「神輿振」、横山大観「柳蔭」、下村観山「弱法師」などが園内で描かれす。

園内は関東大震災や太平洋戦争により大きな被害をうけます。変遷を記した案内が要所に掲示されていますので、在りし日の様子も伺えます。1953(昭和28)年、原家から横浜市に譲渡・寄贈されたの機に財団法人三溪園保勝会が設立され、復旧工事を実施して現在に至ります。

*1 「『横浜貿易新報』に見る昔の本牧 明治31年4月~昭和16年12月」 編者:須藤禎三 平成17年3月1日

2.3.2.現代美術と三渓園

日本式庭園と現代美術のコラボレーションが実現したのが横浜トリエンナーレ2008でした。

日本式庭園と現代美術のコラボレーションが実現したのが横浜トリエンナーレ2008でした。

茶室横笛庵内の繊細なインスタレーションは内藤礼。霧で渓谷を優しく包んだ中谷芙二子。池中の涵花亭に優しい音の響かせたトリス・ヴォナ=ミッシェル。旧矢箆原家住宅でダンス・パフォーマンスを展開したティノ・セーガル。暗くした旧東慶寺仏殿で光の軌跡を見せたホルへ・マキとエドガルド・ルドニツキー。

横浜トリエンナーレ2017の会場の一つは赤レンガ倉庫でした。

横浜トリエンナーレ2017の会場の一つは赤レンガ倉庫でした。

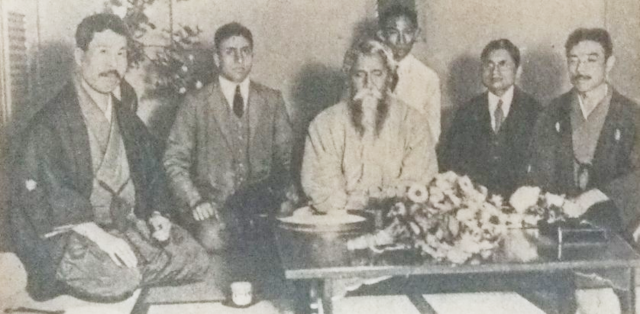

小沢剛「帰ってきたK.T.O.」は、インドの偉人タゴールの香りが漂よいました。初来日時のタゴールは三溪園・旧松風閣にニヶ月半逗留、大観・観山の作品に接して構図や表現方法に感嘆したそうです。

大分前のことですが、日本式庭園と現代美術のコラボレーションを、鑑賞した人は思い出しながら、鑑賞していない人は想像しながら散策するのも興味深いことでしょう。

*2 「横浜トリエンナーレ2008 カタログ」 編者;三上豊、他 発行:横浜トリエンナーレ組織委員会

*3 「ヨコハマトリエンナーレ2017 カタログ」 発行:安田英晃 発行:横浜トリエンナーレ組織委員会

*4 「タゴール」 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

2.3.3.昭和3年頃の三渓園

昭和3年に発行された「横浜の史跡と名勝」で、往時を偲びまししょう。

昭和3年に発行された「横浜の史跡と名勝」で、往時を偲びまししょう。

『原富太郎氏の庭園三渓園は、遂に横浜唯一の名所となった。市電本牧で下車、桜並木を幾曲りすると、聖武帝の天平七年山城国に建てられた三重塔(注:現存)が見える。園内に入れば建武二年楠正成が河内の観心寺修理の時建てた西の宮(注:現存せず、空襲による爆撃で焼失)、大石良雄が茶を楽しんだ寒月庵(注:他所に移設)や待春軒(注:現存せず)、京の嵯峨野にあった横笛庵(注:現存)、月影の茶屋(注:現存せず)、鎌倉松ヶ岡の東慶総持禅寺の本堂であった伽藍(注:現存)、ここに御宇多帝の勅額(注:未確認)が拜される。東京湾の風光掌に落つる望仙亭(注:通称六角堂、現存せず)、山上宝塔の後ろなる聚星軒(注:現存せず、関東大震災で倒壊)これらを見廻ってから老松亭々と聳ゆる下に、屋甍の端麗なものが目に入るであろう。是こそ豊公が母天瑞院を祀る為の廟と当時の粋を集めた聚楽邸(注:伝聚楽第遺構と云われた臨春閣のこと?)中の一閑亭、村雨亭であった。豊公特にこの亭を愛し屡々遊んで淀君とともに閑日月ある英雄の胸中を示したところといふ事である。

地域の広さ数万坪、山上塔あり山下屋あり、細径迂余するかと見れば、泉石忽ち松籟を吸ふ。怪しんで仰げば年歴る老杉古松の風なきに鳴じ雲なきに詠ずるのであった。長楼短亭、一木一石、青良細草、花果蘭?、香に好事家の駭目するところのみでなく、心を潜めて窺えば、満庭悉く雁史を繰る匂の漂うところであった。桃山時代の工芸美術の代表、村雨亭の如きは、豊公当時の一切の調度品が具さに調へられ、横笛庵では華やかにして又哀れなる瀧口入道の物語を今更らながらに忍び偲ぶよすがともなる。寒月庵は江戸十人衆の名家、河村迂雙が江戸本邸にあって数奇を凝したもの、附近なる梅樹は橘樹郡御幸村(注:現川崎市幸区小向)に在りし日、明治十三年畏くも明治大帝の叡覧あらせられしもの、四十一年この間に移し栽えられたものであった。

地域の広さ数万坪、山上塔あり山下屋あり、細径迂余するかと見れば、泉石忽ち松籟を吸ふ。怪しんで仰げば年歴る老杉古松の風なきに鳴じ雲なきに詠ずるのであった。長楼短亭、一木一石、青良細草、花果蘭?、香に好事家の駭目するところのみでなく、心を潜めて窺えば、満庭悉く雁史を繰る匂の漂うところであった。桃山時代の工芸美術の代表、村雨亭の如きは、豊公当時の一切の調度品が具さに調へられ、横笛庵では華やかにして又哀れなる瀧口入道の物語を今更らながらに忍び偲ぶよすがともなる。寒月庵は江戸十人衆の名家、河村迂雙が江戸本邸にあって数奇を凝したもの、附近なる梅樹は橘樹郡御幸村(注:現川崎市幸区小向)に在りし日、明治十三年畏くも明治大帝の叡覧あらせられしもの、四十一年この間に移し栽えられたものであった。

都塵を距る近々十数丁にしてこの史蹟と風韻とを兼ね備えた名園に到るのは、実に市民の幸慶と言わねばならぬ。然も原氏はこの庭園を開放して居るのである。』

*5 「横浜の史跡と名勝」栗原清著 横浜郷土史研究会 昭和3年発行(保護期間終了につき全文引用、一部表記修正、注追記)

2.3.4.海水浴(未完)

大正14年8月30日付けの「横浜貿易新報」に、県保安課調査による最近10日間の神奈川県下海水浴場入場者数の記事が掲載されています。その内訳は。

葉山 118511 鎌倉 112520 磯子 59182 本牧 37119

子安 25756 横須賀 11235 小田原 9560 藤沢 9351

三崎 5963 大磯 1793 浦賀 1771 川崎 1537

葉山、鎌倉は昔も賑わっていたと知れます。このうち磯子、本牧、子安が横浜市内に立地する海水浴場と知れば、軽い驚きさえ感じられます。

本牧には小港水泳場、宮原館、旭館、花屋敷等があり、大正初年頃から賑わいました。さらに根岸湾に沿って間門、根岸、磯子、杉田等に海水浴場が設けられました。特に間坂の階楽園海水浴場が有名でした。

本牧十二天は居留民に人気のある場所で、ここで海水浴も行われたらしい。

富岡も外国人の好む海水浴場であった。明治8年頃からの記録が残り、9年には宣教師のゴーブルやフルベッキが訪れた。また医師エルドリッジとヘボンの「家族旅寓」の木札が、今も慶珊寺に保存されていると云う。

山下海水浴場は明治15年ごろから、谷戸橋より小港に至る山下一帯で海水浴をする人が増えたと云われる。大正4年に埋め立てが始まり、海水浴場は本牧、根岸に移ります。

*6 「横浜貿易新報に見る昔の本牧(明治31年4月~昭和16年12月)」 須藤禎三編 平成17年3月1日発行

2.4.亀の子石神社(亀の子様)

三渓園入口バス停から三渓園に向かう途中左手、社殿はなく小さな鳥居と亀の子たわしが供えられた碑があります。ここが亀の子様です。

傍らの「亀の子石の由来」に、『大昔のこと、漁師の網にかかった大亀がそのまま石に化したのだと伝えられている。いつの頃からかこの亀の子石はのどを守る神、特に百日咳に効験ありとして信仰され、百日咳などを患うと、この神様からたわしを借りてのどをこすり、また小児の食した茶碗をこのたわしで洗うと不思議に咳が治ると言われている。三七の結願で治ると亀の子たわしを倍にして返礼する習わしがある』と説明されています。

古い新聞記事によれば、「昔は田圃の中にあったが、本牧が開けてきてから元の電車の終点のあたりに祀ったけれど、また間門の電車ができるので、現在の所に移った」と云うことです。

*7.「『横浜貿易新報』に見る昔の本牧」 編集:須藤禎三 平成17年3月1日

(2019年7月20日制作、9月2日改訂)