1.3.17_4.50.石上地蔵

1.石上地蔵(藤沢市鵠沼石上3-4)

石上地蔵は江ノ島道から外れた袋小路の途中に建立されていますが、これは往時と道筋が変わったことを物語っています。道は外れますが片道100mほどです。

石上地蔵は江ノ島道から外れた袋小路の途中に建立されていますが、これは往時と道筋が変わったことを物語っています。道は外れますが片道100mほどです。

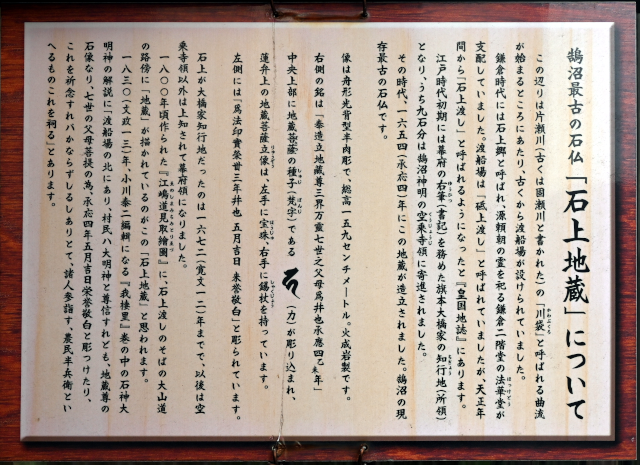

2.案内板「鵠沼最古の石仏「石上地蔵」について」

この辺りは片瀬川(古くは固瀬川と書かれた)の「川袋」と呼ばれる曲流が始まるところにあたり、古くから渡船場が設けられていました。

この辺りは片瀬川(古くは固瀬川と書かれた)の「川袋」と呼ばれる曲流が始まるところにあたり、古くから渡船場が設けられていました。

鎌倉時代には石上郷と呼ばれ、源頼朝の霊を祀る鎌倉二階堂の法華堂が支配していました。渡船場は「祗上渡し」と呼ぱれていましたが、天正年間から「石上渡し」と呼ばれるようになったと『皇国地誌』にあります。

江戸時代初期には幕府の右筆(書記)を務めた旗本大橋家の知行地(所領)となり、うち九石分は鵠沼神明の空乗寺領に寄進されました。

その時代、一六五四(承応四)年にこの地蔵が造立されました。鵠沼の現存最古の石仏です。

像は舟形光背型半肉彫で、総高一五九センチメートル。火成岩製です。

右側の銘は「奉造立地蔵尊三界万霊七世之父母爲井也承恚四乙未年」

中央上部に地蔵菩薩の種子(梵字)である【実際は地蔵菩薩を示す梵字(カ)】が彫り込まれ、

蓮弁上の地蔵菩薩立像は、左手に宝珠、右手に錫杖を持っています。

左側には「爲法印實榮丗三年?(ならび)也五月吉日」来誉敬白」と彫られています。

石上が大橋家知行地だったのは一六七二(寛文一二)年までで、以後は空乗寺領以外は上知されて幕府領になりました。

一八OO年頃作られた『江嶋道見取繪圖』に、石上渡しのそばの大山道の路傍に「地蔵」が描かれているのがこの「石上地蔵」と思われます。

一八三〇(文政一三)年、小川泰二編輯になる『我棲里』巻の中の石神大明神の解説に「渡船場の北にあり、村民ハ大明神と尊信すれども、地蔵尊の石像なり、七世の父母菩提の為、承応四年五月吉日栄誉敬白と彫つけたり、これを祈念すれバかならずしるしありとて、諸人参詣す、農民半兵衛といへるものこれを祠る」とあります。

3.引用

1. 「地理院地図」

(2022年6月22日制作)