1.3.17_4.41.遊行寺橋際検校道標(江ノ島道起点付近)

1.遊行寺橋際検校道標(藤沢市藤沢1-1)

遊行寺橋西詰を左折すると江ノ島道の始まりです。左側歩道を少し進むと、江ノ島道最初の江島弁財天道標(以降、検校道標)が見つかります。往時の様子は絵図や浮世絵で知ることができますが、この付近には江ノ島神社一の鳥居なども建立されていました。

遊行寺橋西詰を左折すると江ノ島道の始まりです。左側歩道を少し進むと、江ノ島道最初の江島弁財天道標(以降、検校道標)が見つかります。往時の様子は絵図や浮世絵で知ることができますが、この付近には江ノ島神社一の鳥居なども建立されていました。

検校道標とは、江ノ島神社を参詣する人々が道に迷わないように、弁財天を深く信仰した杉山検校が寄進したと云われます。道標は高さ120cmほど、一辺20cmほどの角柱で頭部は尖っています。正面に「(弁財天を表す種字一字)ゑ能し満道」、右面に「一切衆生」、左面に「二世安樂」と彫られています。全碑面を確認していませんが彫られている内用は共通と思います。

検校道標は1689(元禄2)年頃の事績で48基を数えたと伝わりますが、現在は藤沢市内に10数基が残ります。藤沢市以外では鎌倉市腰越支所前に1基を確認できます。

江ノ島道には検校道標以外の道標もあります。

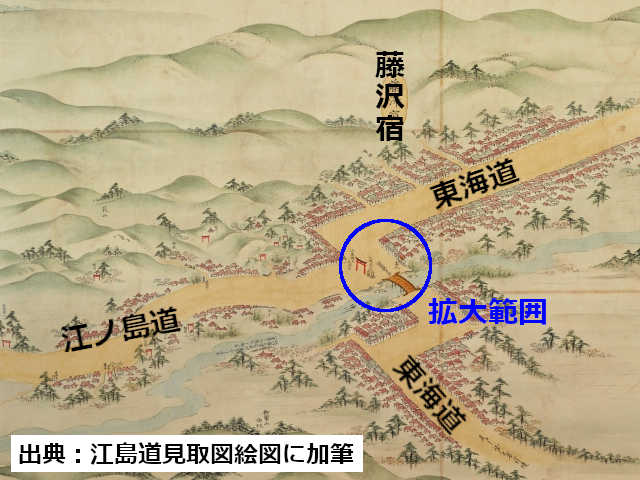

2.江島道見取図絵に描かれた江島神社一の鳥居

藤沢宿は時宗総本山「藤澤山清浄光寺(通称遊行寺、以降遊行寺)」の門前町として発展し、後に宿場指定されます。

藤沢宿は時宗総本山「藤澤山清浄光寺(通称遊行寺、以降遊行寺)」の門前町として発展し、後に宿場指定されます。

江島道見取図絵は1806(文化3)年の制作です。藤沢宿江戸見付付近に注目すると、右から左に川が流れ、川に橋が描かれています。左下から、途中の桝型(鍵状の道筋)を通過して右上に続く道が旧東海道、旧東海道の反対側、左下にうねる様に延びる道が江ノ島道です。

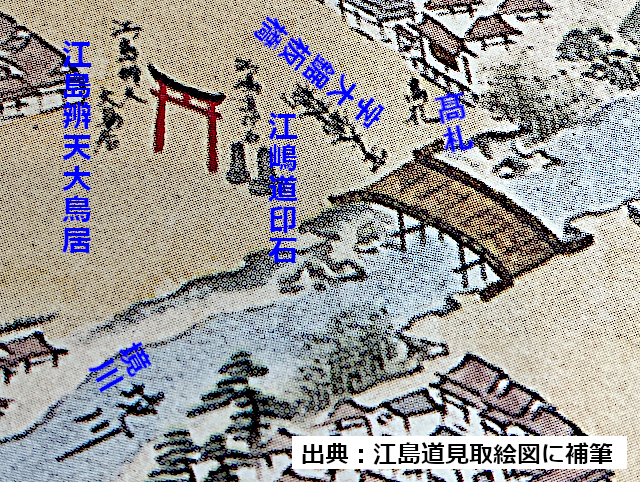

橋の付近を拡大すると、橋は「字遊行寺板橋(往時は大鋸橋、現在は遊行寺橋、以降遊行寺橋)」と分かります。江ノ島道中央に「江島神社大鳥居(以降、江ノ島神社一の鳥居)」、その隣に「江嶋道印石(以降検校道標、この印石に特定せず)」、少し離れて「高札」が確認できます。川は境川、往時は鎌倉郡と高座郡を分けました。

橋の付近を拡大すると、橋は「字遊行寺板橋(往時は大鋸橋、現在は遊行寺橋、以降遊行寺橋)」と分かります。江ノ島道中央に「江島神社大鳥居(以降、江ノ島神社一の鳥居)」、その隣に「江嶋道印石(以降検校道標、この印石に特定せず)」、少し離れて「高札」が確認できます。川は境川、往時は鎌倉郡と高座郡を分けました。

検校道標は結構移設されたりしているようなので、目の当たりにする検校道標と見取絵図の検校道標と同一であるかは定かでありません。しかし藤沢市指定重要文化財(建造物)指定の検校道標の一つであることに間違いありません。

3.浮世絵に描かれた藤沢宿(1)

歌川広重「東海道五拾三次之内藤沢(保永堂版)」は、1832(天保3)年~1833 (天保4)年の制作です。

歌川広重「東海道五拾三次之内藤沢(保永堂版)」は、1832(天保3)年~1833 (天保4)年の制作です。

絵の中央左寄りに江島神社一の鳥居、その後方に宿場の家並み、背景に遊行寺の堂宇が見えます。鳥居の脇を流れる境川、江ノ島道は川に沿って延びます。いましも鳥居を潜ろうとする杖をついた集団は、杉山検校の故事にあやかり江の島詣りに向かう目の不自由な人たちでしょう。

絵は金紗山観音堂辺りから見た光景と推定されますが、今は建屋などで視界は制限されます。

4.浮世絵に描かれた藤沢宿(2)

歌川広重「東海道五拾三次藤沢(狂歌入東海道)」、1840 (天保11)年頃の制作です。狂歌の賛が入っていることが特徴です。

歌川広重「東海道五拾三次藤沢(狂歌入東海道)」、1840 (天保11)年頃の制作です。狂歌の賛が入っていることが特徴です。

中央に藤沢宿の家並み、保栄堂版が江戸見付方面に向いているのに対して、こちらは宿場の中心に向いています。遊行寺坂途中の江戸見付(現在は跡を示す標柱あり)をさらに下って右折、そして左折すると境川に架かる遊行寺橋です。橋を渡ったところが旧東海道と江ノ島道の分岐、江ノ島道に江島神社一の鳥居があります。背景の霞む山は大山です。賛は『松吟庵清風 うち可すむ/色のゆ可りの/ふち沢や/雲井をさして/登る/春可奈』で良いと思います。

絵は江戸見付付近の諏訪神社あるいは遊行寺南西端から見た光景と推定されますが、今は建屋に隠れています。

5.引用

1. 「江島道見取図絵図」 東京国立博物館画像検索

2. 「江島道見取絵図」 監修児玉幸田多 東京美術 昭和52年2月1日 (1.と同一)

3. 「東海道五拾三次之内藤沢(保永堂版)」 歌川広重 国会図書館ディジタルアーカイブ

4. 「東海道五拾三次藤沢(狂歌入東海道)」 歌川広重 国会図書館ディジタルアーカイブ

(2022年6月24日制作)